Bonjour,

Il y a eu les Congrès Eurailspeed. Ces manifestations, d’une durée de 3 à 4 jours, étaient organisées par l’UIC et se présentaient en général de la manière suivante :

- colloques traitant de plusieurs thèmes auxquels s’inscrivent conférenciers et congressistes. Dans un cas comme dans l’autre, ils sont essentiellement issus des réseaux exploitants et des constructeurs.

- dans le palais des congrès, exploitants et industriels disposent d’un stand.

- exposition de matériels ferroviaires en gare. Celle-ci est réservée aux professionnels et aux officiels durant la première matinée inaugurale, puis est ouverte au grand public pour le reste du salon.

La première session a eu lieu à Bruxelles en avril 1992, les matériels étant exposés en gare de Schaerbeek. Il y avait : un ICE 1 (DB), un ETR 500 (FS), le TGV 325 (SNCF), un X3 (DSB), une Re 460 et une voiture panoramique (SBB CFF), des maquettes échelle 1 du TGV 2N (SNCF) et des maquettes échelle 1 de l’AVE (RENFE). Je retiendrai le magnifique et oh combien sympathique accueil des cheminots belges, en particulier un certain Jean Tasiaux , Chef du dépannage des locomotives à Bruxelles –Midi, qui était marié à une tout aussi adorable « Micheline ».

TGV 325 et ICE 1. Au sol, on note les câbles d’alimentation des rames à poste fixe. La loco 6215 SNCB fournit l’énergie aux matériels suisses.

ETR 500 et TGV 325. L’ETR n’a pas besoin de locomotive nourrice : il capte le 3 kV belge.

L’X3 danois, la Re 460 et la voiture suisses.

Au premier plan les maquettes du TGV 2N (Duplex par la suite) et en arrière plan, celles de l’AVE.

Traditionnelle opération de siphonage dans le réservoir de la BB 66410 pour faire les compléments des voitures annexes.

Manœuvre d’une motrice TGV pour la mise en composition « acheminement motrices nez-à-nez ». Il y a du monde au balcon de la 66000.

Avant le départ, il faut aussi ranger le câble, pas n’importe comment, mais bien enroulé sur un touret. Ce câble ne mesure « que » 100 m.

En mai 1993, nous sommes allés à Francfort pour participer à un congrès européen sur la voie. La société Sateba exposait ses divers produits à l’extérieur et à l’intérieur d’un grand stand (traverses, appareils de voie, attaches etc.) et pour affirmer la technicité de l’industrie ferroviaire française, cette société avait demandé à la SNCF, via la FIF (fédération des industries ferroviaires), de joindre la rame TGV 325 à l’exposition. Nous partîmes donc une fois de plus avec notre convoi habituel. Arrivés sur le site de l’exposition nous avons reconfiguré le TGV en composition normale, mais toujours relié à la BB 66400 par l’attelage de secours. Il ne nous restait plus qu’à refouler la rame à l’emplacement prévu, c'est-à-dire au droit du stand de Sateba sur la voie contigüe. Les allemands ont tenu à ce que la manœuvre se fasse avec leur locotracteur. Qu’à cela ne tienne, nous sommes descendus du train et avons observé la manœuvre. La rame refoulait à faible vitesse, mais au bout d’un moment nous avons vivement alerté l’agent de manœuvre car le nez du TGV n’était plus qu’à 5 mètres d’un wagon plat à bogies chargé de traverses. Le type, comme si de rien n’était, n’a donné l’ordre d’arrêt que lorsque le nez de la motrice ne fut qu’à un demi-mètre. Et donc, forcément, avec le temps de réaction, le pif fut écrasé, bien sur du coté visiteurs. Les dégâts furent heureusement moins importants qu’en Tchécoslovaquie. Alors, nous avons retiré les trappes de nez détériorées et les avons remplacées par celles de l’autre motrice. Au fond, comme la 66000 était restée attelée par l’attelage de secours, on n’y voyait pas grand-chose. J’ai dit à mes collègues, la prochaine fois en pareil cas, il y aura un agent en cabine prêt à enfoncer le BP URG (déclenchement du frein d’urgence). Néanmoins, je l’avais un peu saumâtre !

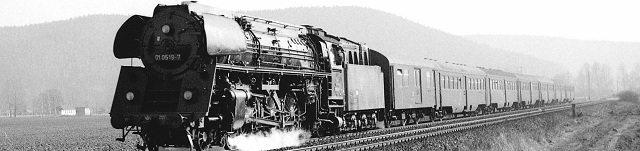

Après avoir quitté Francfort sans regrets, nous avons fait escale à Charleroi pour le week-end. Il y avait là une fête pour les 150 ans de la liaison Namur-Charleroi. Arrivés le vendredi après-midi, nous avons eu tout notre temps pour installer la rame 325 au quai 1, face au BV. Toute autre ambiance chez nos amis les belges ! Le samedi matin, nous avons eu la visite du Bourgmestre de Charleroi, vêtu en grand apparat. Puis, nous avons été traités comme des rois ! Promenade en locomotive à vapeur, sur la plateforme évidemment : cette machine faisait des allers-retours entre Charleroi et Namur ; c’était une sorte de grosse 140 U (ou petite 141 R au choix) avec une rame historique. Nous avons également visité un grand réseau en HO logé à l’étage dans le BV. Je me souviens d’une vraie fête à la belge : sur les quais, il y avait des bourses d’échanges de modèles et d’objets ferroviaires, des bouquinistes, des commerçants, des baraques à frites et aussi, et surtout, des débits de bière. A Charleroi, le patron m’a dit : « j’ai 39 bières à la pression différentes ». Contrairement à Francfort, j’ai quitté Charleroi à regret…

Ce sera aussi la quatrième et dernière sortie de la rame TGV 325 à l’étranger.

Notre équipe au complet, sauf José qui a pris la photo. A gauche, le Chef de gare de Charleroi. Quelques instants avant le départ, il nous a offert à chacun une chope de bière en grès (pleine la chope !) Il a levé la sienne en me disant : « sais-tu, pour réussir une fête, il faut une vapeur, un TGV et…de la bière ». Je n’oublierai jamais la sincérité et l’authenticité de cet homme.

La France a également organisé son congrès Eurailspeed : il a eu lieu à Lille en octobre 1995. Le matériel fut exposé en gare de Lille-Flandres. J’avais été chargé d’organiser la mise en place des trains : lors d’une réunion tenue à Paris au siège de l’UIC, j’avis demandé à chaque réseau exposant de bien vouloir me fournir les dimensions et les besoins nécessaires pour chacun de leur matériel. Finalement, la configuration suivante a été retenue :

- ICE (DB) en composition raccourcie : besoin d’une source extérieure en électricité et en air.

- X 2000 (SJ) : besoin d’une source extérieure en électricité et en air. L’énergie électrique fut fournie par un groupe électrogène conteneurisé sur un wagon plat venu de Suède.

- AVE (RENFE) : rame autonome sous 25 kV.

- TGV Duplex (SNCF) : rame autonome sous 25 kV.

- Eurostar (BR/SNCB) en demi-rame : rame autonome sous 25 kV.

- ETR 500 et ETR 460 (FS) en composition à 3 caisses chacun. Chaque tronçon encadrait une BB électrique fonctionnant sous 25 kV. Il s’agissait d’une locomotive construite à 20 exemplaires pour la Sardaigne et qui n’ont jamais quitté le continent. La locomotive alimentait donc les deux rames italiennes : par contre, cet ensemble n’était pas autonome.

Le Directeur de la région de Lille avait envoyé un message fort et clair : « il est hors de question qu’Eurailspeed coule le TER ! ». Le chef de gare de Lille, Bernard Dieuwart, m’avait accordé une voie en permanence et m’avait assuré que son plan de transport régional ne serait pas impacté. C’est donc naturellement sur cette voie que l’ICE et l’X 2000 se sont retrouvés nez-à-nez et y ont séjourné en permanence compte tenu de la difficulté à les manœuvrer rapidement. Grâce aux ateliers d’Hellemmes, j’avais fait confectionner les câbles électriques et les conduites pneumatiques, installées au préalable le long de la voie afin que nos hôtes n’aient qu’à se connecter dès leur arrivée et j’y tenais tout particulièrement. Bernard avait une salle de réunion privilégiée répondant au nom de code « BDLG » (buffet de la gare). C’est là que nous tenions nos briefings. Finalement, dès 17h30, une BB 63000 venait se mettre en tête du convoi italien. A peine l’attelage et l’essai de frein effectués, le signal basculait au vert pour l’évacuation du convoi vers le garage des TGV, peu après la sortie de gare. Puis, c’était au tour des 3 rames autonomes de se diriger vers ce plateau. En moins d’un quart d’heure, Lille-Flandres pouvait se consacrer au trafic TER.

La Ministre des Transports espagnols, accompagnée de tous les officiels de leur délégation, avait souhaité voyager à bord de l’AVE de Paris à Lille en empruntant la LGV pour arriver en grandes pompes à Eurailspeed. François Lacôte, alors Directeur du Matériel et ancien Chef de projet TGV A, avait mal digéré que la RENFE choisisse la signalisation et la caténaire allemandes pour la LGV Madrid-Séville. Il a donc autorisé ce voyage à la condition sine qua non que l’AVE soit équipé de la TVM 430 et de pantos GPU réglés à la française. Ce fut fait par le SAV Alsthom aux Ateliers TGV du Landy.

En cours d’exposition, nous apprenons qu’un mouvement social est prévu au cours de la semaine. La délégation espagnole en ayant eu vent, leur Directeur du Matériel s’est approché de moi pour me faire part de sa requête : « nous devons absolument être à Irun samedi soir comme prévu car nous avons mobilisé la Guardia Civil pour protéger l’AVE contre tout attentat de l’ETA ». Je lui ai répondu : « je vais voir ce que je peux faire ».

*(L’AVE, à écartement UIC, devait être acheminé à 30 km/h sur des petits chariots assurant l’interface avec la voie large entre Irun et Madrid. Je me souviens d’un bon mot de ce Directeur qui, lorsque je lui parlais de « voie normale », m’avait dit : « vous voulez dire voie UIC, car pour nous la voie normale, c’est la voie large » !).

Grâce à un téléphone de service intérieur flanqué contre un poteau caténaire de la gare de Lille-Flandres et à proximité des fientes de pigeons, j’ai pu rameuter toutes mes relations professionnelles et monter le plan suivant :

- circulation autonome de l’AVE de Lille à Paris-Nord à l’issue de la manifestation.

- mise en véhicule de l’AVE et remorquage de la rame par un TGV R jusqu’à Bobigny.

- impasse des deux rames et en route pour Hendaye, la traction étant assurée par le TGV R de bout en bout.

Dès le lendemain, je recevais tous les avis trains par fax ! Je tiens à remercier tous les services qui se sont impliqués dans cette aventure en un temps record, que ce soient les horairistes, le personnel de conduite (3 agents plus un cadre traction pour se relayer à bord) et les établissements du Matériel qui ont disponibilisé une rame TGV R, alors que le service commercial était tendu. Arrivés en milieu de matinée, le tandem TGV/AVE a été immobilisé suite à de violents orages qui avaient inondé la voie dans le pays basque. Dernière prouesse : l’AVE a finalement été livré à l’heure et les dévoués conducteurs ont remonté le TGV sur Paris, dans la foulée, afin de le rendre au plus vite au service commercial ! J’imagine bien ça aujourd’hui….

Lorsque j’ai informé les espagnols que tout était réglé pour leur arrivée à Irun comme initialement prévu, le Directeur du Matériel m’a convié à une collation dans le bar de l’AVE : entre autres tapas, j’ai dégusté un divin jambon Serrano coupé en lamelles et arrosé d’un tout aussi excellent Rioja. Puis, il m’a offert ce coffret et ce livre, objets réservés aux VIP. C’est le seul souvenir matériel qui me reste d’Eurailspeed 95 et que je garde comme la prunelle de mes yeux…

A+

2B.