H153

4-2-4) 1935 – BR 61 – Locomotive unifiée carénée pour le train Henschel-WegmannDès l’orée des années trente du siècle précédent, les conditions étaient réunies pour augmenter la vitesse du transport des personnes par le rail. 1931 voyait l’apparition du « schienenzeppelin » de Krukenberg et, peu de temps après, celle du « Fliegender Hamburger », premier autorail rapide allemand.

Les industriels de la traction vapeur, s’ils voulaient rester compétitifs, se devaient d’offrir des possibilités équivalentes, voire meilleures. Par rapport aux automoteurs, la traction vapeur disposait de deux avantages essentiels : l’utilisation d’une source d’énergie indigène (le charbon) et de plus grandes souplesse et capacité dans la composition des trains.

L’on avait déjà procédé à des essais pour élever à 140 km/h la vitesse initialement prévue pour 120 km/h des locomotives de série 03 (H. Nordmann) et atteint cet objectif grâce à l’ajout de carénages partiels sur trois machines (03 154, 03 193 et 03 204 – voir le chapitre les concernant).

Comme le régime et la course des pistons ne pouvaient pas être indéfiniment augmentés, l’on avait transposé l’expérience découlant des locomotives carénées de série 03 aux nouvelles séries de locomotives à tender séparé de série 05 et aux locomotives-tender de série 61 en dotant ces deux dernières de roues motrices de 2300 mm de diamètre.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

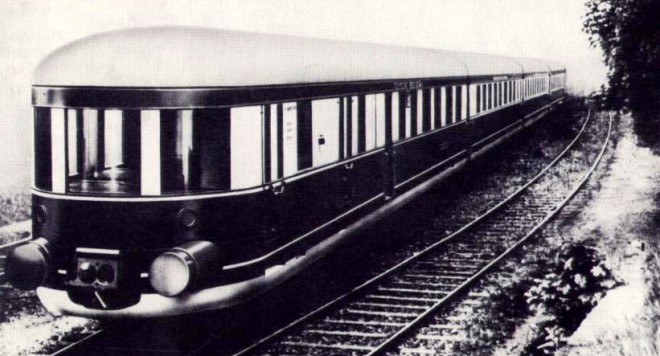

La fabrique de locomotives Henschel et fils et le fabricant de wagons Wegmann (de Kassel) présentèrent dans cet esprit un projet de train léger caréné qui serait tracté par une locomotive-tender 2’C2’h2 elle aussi carénée.

Le train de 130t, composé de quatre voitures légères, pouvait s’accommoder d’une locotender et la puissance nécessaire pouvait être développée par un moteur à deux cylindres. Avec une chaudière timbrée à 20 bars, la distribution de vapeur pouvait se faire à simple expansion.

La locomotive possédait quelques particularités résultant de son utilisation comme locomotive-tender de voyageurs à grande vitesse. Tout d’abord, la machine n’avait pas à être tournée en gare d’arrivée car elle était capable de développer sa vitesse maximale dans les deux sens de marche. Afin de permettre au machiniste d’observer la voie en marche dans les meilleures conditions, les commandes de régulateur, d’inversion de vapeur et de freins étaient installées en double dans la cabine de conduite, de part et d’autre de celle-ci et dans le sens de marche correspondant. Les deux commandes de régulateur agissaient sur une timonerie commune disposée dans la toiture ; les volants de changement de marche étaient groupés sous la carlingue.

Pour des raisons d’encombrement, la chaudière avait reçu une disposition un peu particulière. L’on avait opté pour une boîte à feu longue et étroite toujours située cependant au dessus du cadre. La locomotive était équipée de deux turbines à vapeur de 10 kW chacune, qui activaient le générateur d’éclairage du train, les moteurs d’aération, la commande de relevage des marches-pieds électriques des voitures et celle des freins électromagnétiques sur rail.

La locomotive et les voitures étaient équipées d’attelages automatiques Scharfenberg.

Afin d’améliorer la pénétration dans l’air, la locomotive était équipée d’un carénage complet et les deux voitures d’extrémité de la rame étaient arrondies. Tout comme les autorails rapides, les voitures étaient équipées de tabliers en tôle (les fameuses « jupes »). Leur surface extérieure était uniforme, sans raccordements apparents de superstructures. Chaque voiture était équipée d’un indicateur de vitesse instantanée à destination des voyageurs.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Au milieu de l’année 1935, la locomotive fut acheminé au LVA de Grünewald afin d’y subir une campagne de mesures. Cependant, en raison de l’exposition de Nuremberg qui se tenait la même année et d’autres tâches plus urgentes à accomplir, les essais ne commencèrent qu’en mars 1936.

Jusqu’à la vitesse de 120 km/h, l’on utilisa une locomotive de freinage en guise de charge. Les mesures à 140 et à 160 km/h eurent lieu avec deux ou trois voitures express classiques car aucune locomotive de freinage ne pouvait rouler à une telle vitesse.

Au cours des trajets de mesure, l’on s’intéressa tout particulièrement aux données d’accélération car le train Henschel-Wegmann entrait en concurrence directe avec les autorails rapides. Les 100 km/h étaient atteints en 3 minutes sur un parcours de 3 km. Pour les 160 km/h, il fallait attendre 7,95 minutes et une distance de 14 km. Par comparaison, le « Fliegender Hamburger » atteignait les 160 km/h en 6,4 minutes par vent arrière modéré et en 8,25 minutes par vent de face. La locomotive égalait donc l’autorail. Enfin, la vitesse maximale avait été fixée à 185 km/h.

Les charges auxquelles était soumise la chaudière étaient également remarquables : le pic de débit de vapeur se situait à 100 kg/m²h et à 74,2 kg/m²h comme moyenne au démarrage. Bien que la chaudière ne subît aucun dommage ni les canalisations de fuites, l’on fixa la valeur maximale à 57 kg/m²h en service commercial. Le chef du service expérimental, le professeur Hans Nordmann, déclara donc la machine apte au service à 160 km/h. La supériorité des chaudières construites selon la technique de Garbe se révélait à nouveau par rapport aux principes de Wagner. Cependant, si le comportement de la machine à 160 km/h était correct, sur le plan de la consommation, elle se plaçait moins bien que la série 05. Citons la conclusion du rapport de Nordmann : pour conférer aux locomotives de vitesse un comportement en marche souple et économique, celles-ci doivent être idéalement dotées de motorisations à plus de deux cylindres avec un parfait équilibrage des masses.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Le train Henschel-Wegmann circulait entre Berlin et Dresde. La locomotive 61 001 était attachée au dépôt de Dresde Altstadt. Les 176 km séparant Berlin de Dresde étaient parcourus en 100 minutes, à une vitesse moyenne de 108 km/h. A partir de l’horaire d’été 1936, le train circulait deux fois par jour sous les numéros D54/55 et D57/58. Lors des campagnes d’étude ou lors de séjours imprévues en atelier, la 60 001 était remplacée par des locomotives pour trains express classiques. Par conséquent, deux locomotives de série 01 (la 01 184 et la 01 185) stationnaient en réserve à cet effet au dépôt de Dresde A. Un attelage de transition reliait l’attelage classique des 01 à l’attelage Scharfenberg du train. Immédiatement après la mise en service, la Direction de la Reichsbahn de Berlin avait mis en réserve une machine de série 01 ou 03, et la Direction de Dresde, une machine de série 18

0 (ex sä. XVIII H). Bien que cette locomotive ne fût prévue que pour la marche à 120 km/h, le trajet à son crochet ne prenait que 10 minutes de plus. Enfin, la BR 01 226 du dépôt de Dresde attelée au tender caréné 2’2’T34 des séries 03

10 a également servi en remplacement des 61 001/002.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

La BR 61 001 avait deux défauts : tout d’abord, comme l’avait déjà identifié le LVA de Grunewald, sa marche à grande vitesse était saccadée ; ensuite, ses réserves en combustible et surtout en eau étaient trop faibles. Il n’était pas rare que, si des arrêts imprévus avaient eu lieu sur le trajet, la locomotive arrivât presque à sec à sa gare de destination. De ce fait, la vitesse maximale annoncée par Henschel ne put jamais être tenue car l’on devait tenir compte pour la régularité de l’horaire que le trajet retour fût effectué par une des locomotives de réserve.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1939 voyait la mise en service d’une seconde locomotive-tender carénée, également construite par Henschel, de catégorie 2’C3’h3, qui porterait le numéro 61 002. L’augmentation des volumes de combustibles et d’eau embarqués avait conduit à allonger l’arrière de la machine et à le faire reposer sur un bogie à trois essieux. Une première dans l’histoire des chemins de fer allemands.

Le poids total par essieu des deux machines ne devait pas dépasser 18,5t car le train empruntait en arrivant à Berlin le réseau de chemin de fer urbain berlinois, lequel ne tolérait pas une charge plus élevée. Avec une motorisation à trois cylindres, on avait tenu compte des remarques de Nordmann.

La ligne disposait maintenant de deux machines à grande vitesse. Cependant l’amélioration du service que cela permettait fut de courte durée : dès le mois de septembre 1939, en raison de la guerre, le service de trains rapides était interrompu dans toute l’Allemagne et le train Henschel-Wegmann se voyait transformé en train-hôpital. Après la guerre, le train allait être repris par la DB, restauré et allongé d’une cinquième voiture nouvellement construite. Attelé le plus souvent à une machine diesel-électrique de série V200, il allait circuler sous le nom de « Gentiane bleue » (Blauer Enzian).

A la fin de la guerre, la BR 61 001 stationnait au dépôt de Brunswick. Elle fut acheminée en novembre 1944 pour un groupe d’avaries L0 (réparations accidentelles – RA) qui dut être modifié en L2 (Révision intermédiaire) quelques temps plus tard. Celle-ci se termina en mars 1946. Sa remise en service eut lieu au dépôt de Hanovre. A partir de 1948, la locomotive était transférée au dépôt de Bielefeld où elle servait de locomotive de secours au trafic par autorail de la ligne Münster – Herford – Altenbeken. Comme on reprochait à la machine un développement de vapeur insuffisant, des modifications furent effectuées sur la tête du souffleur, sur la cheminée et sur l’échappement en général.

La 61 001 ne vit pas sa révision intermédiaire suivante, prévue pour 1952, car à la suite d’un accident survenu le 2 novembre 1951 la remise à neuf de cette machine hors normes n’est plus apparue justifiable. La locomotive fut radiée le 14 novembre 1952. Elle stationna encore 5 ans, froide, aux ateliers de Brunswick où elle fut ferraillée en 1957.

La BR 61 002 qui stationnait au dépôt de Dresde Altstadt sembla tout d’abord promise au même sort. Après avoir perdu son carénage et vu la pression de sa chaudière limitée à 16 bars, elle assurait du service voyageur local dans la vallée de l’Elbe, sur la ligne de Dresde à Bad-Schandau. C’est alors que le département de recherche et développement des machines (VES-M) de Halle jeta son dévolu sur la machine pour réaliser les tests en marche des trains de voyageurs rapides. Il la transforma en 1961 en locomotive à tender séparé de catégorie 2’C1’ (une pacific) et lui attribua la numérotation BR 18 201. Chauffée au charbon jusqu’en 1967, elle fut transformée pour la chauffe au fioul au Raw Meiningen. La machine transformée a été préservée et restaurée et est actuellement en état de marche.

BR 61 001

Catégorie : 2’C2’h2

Distribution : St37.18

Diamètre des roues motrices : 2300 mm

Vitesse maxi : 175 km/h

Fabricant : Henschel

Première mise en service : 1935

Tender : 5t de charbon – 17 m3 d’eau

Nombre total construit : 1

Nombre intégré à la DRG : 1

Numérotation : 61 001

Dates de réforme : 1952

BR 61 002

Catégorie : 2’C3’h3

Distribution : St38.18

Diamètre des roues motrices : 2300 mm

Vitesse maxi : 175 km/h

Fabricant : Henschel

Première mise en service : 1939

Tender : 6t de charbon – 21 m3 d’eau

Nombre total construit : 1

Nombre intégré à la DRG : 1

Numérotation : 61 002

Dates de réforme : en service sous forme 18 201

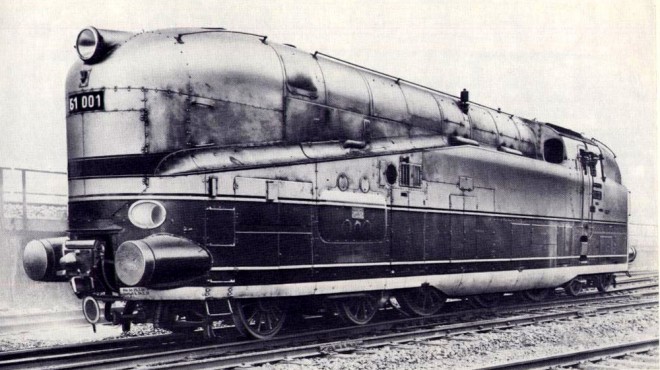

BR 61 001 (Henschel 22500/1935)

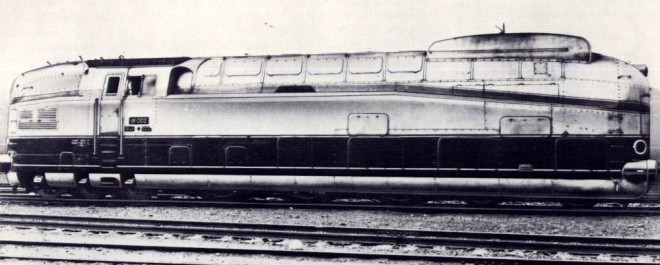

BR 61 002 (Henschel 23515/1938)

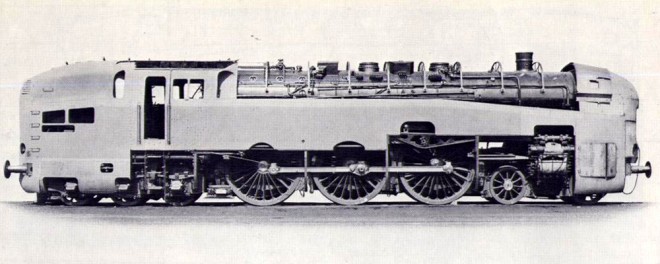

BR 61 002 en cours d’assemblage

- BR 18 201 (BR 61 002 transformée) dans sa version musée en 2002 à Meiningen. Noter au passage le gigantisme de la machine par comparaison avec la taille des visiteurs

Le train Henschel-Wegmann était composé de quatre voitures attelées par des attelages Scharfenberg et formait une unité complète, en principe jamais découplée.

En tête, derrière la locomotive, on trouvait une voiture mixte SWRPwPost4ü-35 composée d’un compartiment fourgon à bagages, d’un compartiment postal, d’une cuisine et d’un compartiment restaurant de 23 places. Venaient ensuite deux voitures intermédiaires mixtes 2/3 Cl SBC4ü-35 (7 compartiments de 8 places en 3è classe + 2 compartiments de 6 places en 2è classe). La rame se terminait par une voiture de queue SBC4ü-35 comportant 4 compartiments de 8 places en 3è classe et 4 compartiments de 6 places en 2è classe. A l’arrière arrondi de la voiture se trouvait une plateforme panoramique fermée avec 4 sièges.

Il est à noter qu’il n’y avait pas de première classe et que l’ensemble des compartiments, y compris en 3è classe, étaient climatisés.

L’ensemble portait une livrée identique à celle des locomotives et des autorails à grande vitesse : violette et crème.

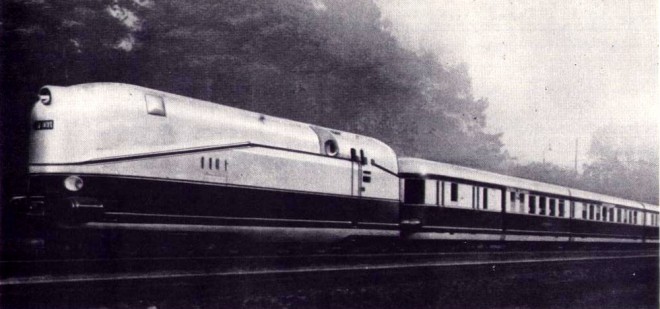

Voiture de tête SWRPwPost4ü-35 du train Henschel-Wegmann au crochet de la BR 61 001

Voitures intermédiaires SBC4ü-35

Voiture de queue SBC4ü-35 avec la plateforme panoramique. On distingue bien l’attelage Scharfenberg.