H171

5-1-4-1-2) Série 913-18 – ex pr. T93 et Série 9120 - ex wü. T9A propos des locomotives-tender à vapeur saturée de distribution d'essieux 1’C des KPEV, une comparaison s’impose avec les locomotives à tender attelé de même distribution de cette même administration. Il faut se rappeler que dans la mesure où les machines de catégorie G5

1 et G5

2équipées d’essieux Adams n’avaient pas donné satisfaction, les KPEV avaient mis en construction en 1901 et 1903 des locomotives dotées d’essieux orientables de type Krauss-Helmholtz dans des versions bicylindres, à simple et à double expansion : les G5

3 et G5

4. Toutefois l’on verra encore les KPEV mettre en service en 1910 une locomotive 1’C dotée d’un essieu Adams: la G5

5, future BR 54

10.

(Voir à ce sujet les études dédiées aux BR 54

0, 54

2-3, 54

6, 54

8-10 et 54

10 plus haut dans le fil).

C'est donc dans la foulée de la mise en service de toutes ces locomotives et sur la base des mêmes caractéristiques techniques, que sortait en 1901 des usines Union Gießerei une locomotive-tender 1’C équipée de l’essieu orientable Krauss-Helmholtz et destinée à remplacer ou compléter le parc de T9

2. Les KPEV lui donnaient comme nom de type celui de T9

3.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Dotée d’une chaudière de plus grand diamètre interne que la T9

2 (1372mm, 2500 mm au dessus du rail), la T9

3 était également équipée d’une boîte à feu plus grande. Les tubes de fumée étaient 230 mm plus court mais en nombre plus élevé et conféraient à la machine une surface de vaporisation identique. Le diamètre des roues motrices et la course des pistons étaient identiques à ceux de la T9

2 ; l’alésage des cylindres était 20 mm plus grand.

Le point le plus remarquable de la nouvelle machine était ce fameux essieu orientable Krauss-Helmholtz. Egalement appelé « Bogie Krauss-Helmholtz », ce système consiste à relier par un levier - ou barre d’accouplement - le mouvement du bissel à celui de l’essieu accouplé situé immédiatement derrière lui. De ce fait, l’orientation du bissel lors d’une inscription en courbe induit un déplacement latéral de l’essieu accouplé sur son axe qui fait se comporter le couple « Bissel-essieu accouplé » comme un bogie.

(Voir à cet effet le lien suivant (en anglais) :

http://en.wikipedia.org/wiki/Krauss-Helmholtz_bogie ).

Sur la T9

3, le pivot – ou point d’appui – de l’accouplement était disposé de sorte que le jeu latéral le plus grand fût attribué à l’essieu accouplé (± 27 mm), l’essieu directeur se contentant de ± 20 mm. De ce fait, le travail était mieux réparti sur la longueur de la machine et sollicitait moins le bissel. Le jeu latéral exceptionnellement grand du premier essieu accouplé avait aussi entrainé une conception particulière du pivot de bogie. L’on utilisa tout d’abord un pivot en boule sur lequel les barres d’accouplement pouvaient osciller, maintenues par un boulon vertical. L’on passa ensuite à une double fixation de type Hagans. Guidée par deux glissières sur les premières séries, la crosse ne sera plus guidée que par une seule glissière sur les livraisons ultérieures.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

La locomotive T9

3 peut être considérée comme une machine particulièrement réussie. Elle fut construite, pour les seuls chemins de fer prussiens, à 2055 exemplaires jusqu’en 1913. Les chemins de fer d’Alsace-Lorraine (EL) en commandèrent pour leur part 133.

23 autres machines furent encore livrées à d’autres compagnies. Parmi ces 23, dix exemplaires furent livrés aux chemins de fer du Wurtemberg lesquels, de ce fait, furent la première compagnie de chemins de fer d’Allemagne du sud à se retrouver en possession de machines prussiennes.

Au Wurtemberg, les machines furent simplement désignées comme « T9 ». Elles se différenciaient des versions prussiennes par une distribution différente des tubes de fumée et un timbre de chaudière à 13 bars (contre 12 aux KPEV).

Deux autres des 23 machines allèrent aux HBE (Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn) où elles furent plus tard équipées de surchauffeur.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Les performances des machines telles qu’elles figurent dans les cahiers d’observation de la DRG en 1924 étaient les suivantes : 300t au crochet à 65 km/h sur le plat ; 315t à 45 km/h en rampe de 5‰ et 335t à 25 km/h en rampe de 10‰.

Le comportement en marche des machines était bon. Elles étaient affectées aussi bien au service marchandise que voyageur sur les lignes locales et transversales. On pouvait les rencontrer sur les lignes principales en service du dimanche. Leurs caisses à eau d’un total de 7 m3 et leur caisse à charbon de 2,8t leur conféraient une autonomie de 70 à 100 km, supérieure à celle des T9

1 et T9

2.

La plupart des fabriques de locomotives allemandes prirent part à leur construction. Citons Union, Borsig, Henschel, Schichau, Hohenzollern, Humboldt, Orenstein et Koppel, Vulcan, Wolf et l’alsacien Grafenstaden. Les dix machines livrées au Wurtemberg sortaient de chez Esslingen, sous licence prussienne.

La DRG intégra comme série 91

3-18 plus de 1500 locomotives T9

3, sous les numéros 91 301 à 91 1805. Il y eut cependant quelques erreurs de classification. Les locomotives 91 301 et 91 302, par exemple, étaient des T9

1 faussement immatriculées comme T9

3. Les machines 91 303 à 305, 91 544, 91 656, 91 745, 91 1245 et 91 1694 provenaient des EL. Les numéros 91 316 à 91 363 et la 91 465 provenaient de l’ancienne compagnie privée « Ostpreußischen Südbahn ».

Parallèlement, toutes les T9 du Wurtemberg furent regroupées sous la série 91

20 avec comme numéros 91 2001 à 91 2010.

Après la deuxième guerre mondiale, des machines T9

3 se retrouvèrent au sein des deux administrations allemandes. La dernière en service à la DB fut la 91 1595 du dépôt de Krefeld, radiée le 1er juillet 1964. A la DR, quatre dernières machines atteignirent l’époque de la numérotation informatisée et furent radiées au début des années 70.

BR 91 3-18Catégorie : 1’C n2

Distribution : Gt34.15

Diamètre des roues motrices : 1350 mm

Vitesse maxi : 65 km/h

Fabricant : Union (maître d’œuvre)

Première mise en service : 1900

Tender : 2t de charbon

Nombre total construit : 2055

Nombre intégré à la DRG : 1505

Numérotation : 91 303 à 91 1805

Dates de réforme : 1964 à la DB, 1970 à la DR

BR 9120Catégorie : 1’C n2

Distribution : Gt34.15

Diamètre des roues motrices : 1350 mm

Vitesse maxi : 60 km/h

Fabricant : MF Esslingen

Première mise en service : 1906

Tender : 2t de charbon

Nombre total construit : 10

Nombre intégré à la DRG : 10

Numérotation : 91 2001 à 91 2010

Dates de réforme : 1964 à la DB, 1970 à la DR

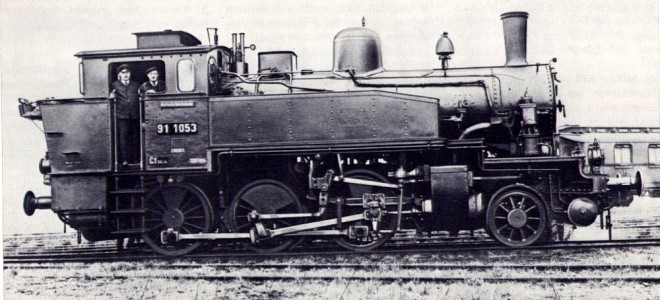

BR 91 1053 (ex pr. T9-3 numéro 7348 Coeln, version avec cylindre à tiroir plat)(Humboldt 516/1908)

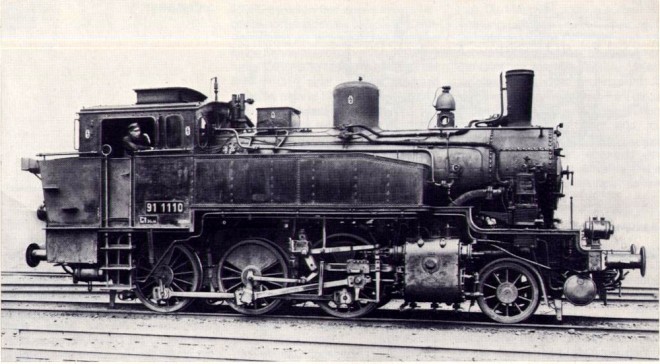

BR 91 1110 (ex pr. T9-3 numéro 7337 Berlin, version avec cylindre à tiroir cylindrique)(Orenstein et Koppel 2723/1908)

A l’échelle H0, La machine est l’un des plus anciens modèles de la marque Fleischmann qui l’a déclinée en de très nombreuses versions. En réussissant même à lui attribuer un numéro fantaisiste en version DRG puisque la référence Fl 4032 est présentée comme BR 91 1834. Le tir a été corrigé lors de la sortie de la version digitale ref. 64032 de la BR 91 1338. Le modèle n’est pas très fidèle à l’original, notamment dans la reproduction des cylindres à tiroir plat et l’entraxe trop long entre le bissel et le premier essieu accouplé.

Le modèle a été également disponible chez Liliput (ref 9102, machine 91 1008) et réédité par Bachman (ref 109103, machine 91 1449)

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Addendum :Les locomotives T93 « armistice »La machine ayant bonne réputation, elle fut particulièrement demandée lors des réparations qui suivirent la première guerre mondiale. La Belgique, par exemple, en reçut 80 selon les uns ou 84 selon les autres, qui formèrent la série 93. La dernière fut radiée à la SNCB en 1963.

En France, il convient de distinguer les machines des ex EL qui se retrouvèrent françaises et immatriculées aux AL de facto car présentes sur les territoires ayant fait retour à la France, et les machines remises ensuite aux autres compagnies.

Les machines ALPrésentes en Alsace-Moselle le 12 novembre 1918, on trouvait 123 des 133 machines EL de départ. Ces 133 machines avaient été numérotées 7051 à 7182 aux EL. Les 7055, 7063, 7064, 7089, 7101, 7105, 7122, 7138, 7168 et 7182 se trouvaient hors du territoire des EL lors de l’armistice. Leur manque aux AL fut compensé par la remise de dix autres machines, ex prussiennes, numérotées 7183 à 7187 et 7189 à 7193.

A noter que la 7183 reprenait le numéro d’une machine radiée en 1917 et que la 7181, disparue des inventaires en 1918 réapparaitra au régiment du 5è Génie de Versailles.

Il restait 80 machines AL en service lors de la création de la SNCF en 1938. Celle-ci n’en reprendra que 25 dans sa numérotation, immatriculées 1-130 TA entre 51 et 191. Je n’ai pas les numéros exacts.

Quatre de ces machines manqueront à l’inventaire à l’issue de la deuxième guerre mondiale: retournée en Allemagne, la 7159 sera finalement intégrée à la DB. Abandonnées en Pologne en 1945, les 7082, 7099 et 7131 iront aux PKP. Ensuite sept autres machines ex AL seront cédées aux CFL. La dernière T9

3 des AL à être radiée sera la 7144 en 1959.

Les machines cédées au NordLa compagnie du Nord se vit attribuer 29 locomotives T9

3 qu’elle classa 3.1463 à 3.1491 et répartit sur de nombreux dépôts. La SNCF les ré-immatricula 2-130 TB 1 à 29. Les Allemands les rapatrièrent toutes en Allemagne au cours de la deuxième guerre mondiale. 28 machines reviendront en France après la capitulation. La 3.1469 restée en Allemagne y sera radiée à Zeitz en 1955. Seules dix machines porteront finalement un numéro SNCF en service. La première à être radiée sera la 3.1474 en 1945. Les dernières le seront en 1953. Il s’agissait des 2-130 TB 4, 15, 22 et 23.

Les machines cédées au POLa compagnie du Paris-Orléans se vit attribuer quatre locomotives T9

3 qu’elle classa 1868 à 1871. La 1868 fut vendue en 1929 à la compagnie de chemin de fer de l’Est de Lyon où elle porta le numéro 41 puis cédée aux chemins de fer Secondaires du Nord-Est où elle porta le numéro 91. Elle sera radiée en 1963 au dépôt de Provins. Les trois autres machines sont affectées aux dépôts d’Auray (

où certains prétendent l’avoir vue fumer), de Savenay et de Nantes.

Lors de la fusion du PO et de la compagnie du Midi, les trois machines furent ré-immatriculées 130.869 à 871. La SNCF à son tour les immatricula 4-130 TB 869 à 871. La 4-130 TB 870 fut radiée par la SNCF le 1er mars 1939 puis réintégrée dans ses effectifs au cours de la guerre. La radiation finale des machines intervint en 1953.

Les machines cédées au PLMLa compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée se vit attribuer 30 locomotives T93 à raison de 21 en 1919 et 9 en 1920, qu’elle classa 5701 à 5730. Les machines furent renumérotées PLM 130 AT 1 à 30 en 1924 et affectées à de nombreux dépôts. Les radiations débutèrent dès 1932 pour ne laisser que quatre machines en service en 1937 et trois en 1938 que la SNCF immatricula 5-130 TA 2, 9 et 11. Transférées sur la région Nord en 1945, elles reçurent alors les numéros 2-130 TA 501 à 503. La 502 fut vendue à Ugine Kuhlmann en 1952. Dernière T9

3 française en service, la 2-130 TA 501 a été radiée en 1962.