H118

3-1-7-3) Les locomotives de série 58 unifiées3-1-7-3-1) Série 582-3 - anciennement bad. G121-7 ; série 584 – anciennement sä. XIII H ; série 585 – anciennement wü. G12 et série 58 10-21 – anciennement pr. G12Après la fondation de l’Empire Allemand en 1871, les Etats qui le constituaient avaient conservé une forte autonomie. Tout particulièrement, les spécificités ferroviaires de chacun n’avaient fait l’objet d’aucune centralisation. La construction des matériels – locomotives, wagons et infrastructures – était laissée à l’appréciation de chaque administration, en fonction des services attendus. Dans la mesure où aucun échange de matériel de traction n’existait entre les différentes compagnies, l’immense variété des constructions n’a pas été perçue comme un obstacle.

Il n’en allait pas de même des wagons de marchandises qui circulaient régulièrement d’une région à l’autre de l’Allemagne, si bien que le premier avril 1908 était fondée la Régie des Wagons de chemin de fer de l’Etat (DWV – Deutsche Staatsbahnwagenverband). A la suite de cette fondation, tous les wagons de marchandises répondraient à des normes de construction et de livraison unifiées.

L’absence de règles d’uniformisation équivalentes pour les locomotives se fit cruellement sentir au cours de la première guerre mondiale, lorsque toutes les administrations de chemins de fer allemandes se virent dans l’obligation de fournir du matériel aux autorités militaires.

Même si l’on avait bien tenté de regrouper les machines provenant d’une même compagnie, il devenait impossible de couvrir le besoin sans cesse croissant de pièces de rechange qu’engendraient les destructions de guerre. Il fallait tenir un inventaire pour chaque administration de chemins de fer et pour chaque série de machines. Les hangars de stock de pièces de rechanges de Varsovie et de Wilna ne pouvaient pas stocker en nombre suffisant un inventaire de pièces aussi disparate, notamment pour les plus imposantes d’entre elles (chaudières et essieux). Plusieurs mois pouvaient ainsi se passer avant qu’une demande faite à l’arrière ne se traduise par une livraison au front. Il n’y avait même dans certains cas pas de désignation uniforme pour le même type de pièces suivant la compagnie à laquelle elles s’adressaient. Aucune règle de normalisation ni d’échange ne pouvait être mise en place.

Enfin, les personnels de conduite rencontraient des difficultés, surtout la nuit, en raison des différences existant entre les divers systèmes de commande des machines.

Au vu de cette situation, il est compréhensible qu’en 1916, à l’incitation du ministère des travaux publics, l’ensemble des administrations de chemins de fer allemandes se soient entendues pour la mise en construction commune d’une locomotive unifiée pour le transport des marchandises.

Derrière cette « incitation » se trouvait bien évidemment le commandement militaire qui avait un besoin pressant, non seulement de machines en plus grand nombre, mais aussi de machines beaucoup plus puissantes.

Faute d’un projet approprié, on se contentait d’abord de remettre en construction les locomotives à vapeur humide de catégorie G7

1 (Dn2 – voir H95) et G7

3 (1’Dn2v). Mais très vite, le commandement militaire mettait en exergue les insuffisances que présenteraient ces machines de conception ancienne et exigeait une machine moderne dotée de la surchauffe et du préchauffage de l’eau qui fût capable de tracter 700 à 750t à 20 km/h en rampe de 10‰ et de rouler sans accrocs, en pleine charge, à 60 km/h sur le plat.

Dans les grandes lignes, la G10 déjà existante (future BR 57

10-35) aurait pu répondre à ce cahier des charges. Mais ses qualités de fonctionnement étaient limitées à vitesse élevée et sa chaudière n’aurait sans doute pas résisté à la mise en charge continuelle que l’on attendait de la nouvelle machine.

Pour la nouvelle locomotive, la masse d’adhérence minimale de 70t pour une charge par essieu de 16t seulement, l’installation d’une chaudière de grande dimension exigeaient qu’il y eût cinq essieux accouplés. Le comité des locomotives allait présenter deux options dans ce sens :

- une machine Eh2 de 77,5t

- une machine 1’Eh3 de 90t

En faveur de la machine E, il y avait la simplicité. Contre elle, les contraintes de pression que subirait la motorisation bicylindre et l’usure du premier essieu accouplé jouant le rôle d’essieu directeur. L’ingénieur Fuchs avait, pour le compte des chemins de fer du Reich, effectué des comparaisons d’usure des boudins de roues en absence et en présence d’un essieu directeur indépendant, sur des machines E et 1’E et avait constaté une usure deux fois plus rapide de ceux-ci sur les machines E. L’essieu directeur permettait également un meilleur comportement de roulement sur les voies de mauvaise qualité.

Bien que le coût en fût plus élevé, l’on opta donc pour une machine de type 1’E à motorisation trois cylindre, plus souple au démarrage et moins contraignante en pression pour les conduites et vannes. Compte tenu des insuffisances que nous avons évoquées à son propos, une remise en en construction de la G12

1 fut immédiatement écartée au profit d’une machine entièrement nouvelle.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

C’est la firme Henschel et Fils qui reçut la commande lui demandant de monter le projet et de se charger de la mise en construction de la nouvelle locomotive 1’Eh3 pour le service des marchandises. A ce moment précis, Henschel était en train de construire pour le compte de l’administration militaire ottomane une locomotive 1’E pour marchandises dotée de roues accouplées de 1250 mm de diamètre, d’une surface de foyer de 4,5 m² et d’une motorisation à trois cylindres avec entrainement sur un seul essieu. La nouvelle locomotive, qui recevrait la désignation « G12 », s’inspirerait de l’expérience acquise par la construction de la machine ottomane et de celle de la G12

1.

Les premières unités furent livrées en 1917 et immédiatement mises en service par les chemins de fer prussiens et impériaux. Des machines de construction identique allaient rejoindre les années suivantes les chemins de fer de Saxe (comme catégorie XIII H nouvelle), les chemins de fer du Bade (comme catégorie G12

1-7) et ceux du Württemberg (comme catégorie G12). Environ 1500 locomotives de catégorie G12 seront ainsi construites jusqu’en 1924.

Si les machines ne constituaient pas encore une série unifiée au sens où le définirait la DRG en 1920, c’était tout de même une étape clef dans cette direction.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

La locomotive rompait avec presque toutes les traditions de construction prussiennes et se différenciait considérablement de la G12

1.

Le cadre d’un seul tenant était de type tubulaire. Au lieu de la petite boîte à feu de conception Garbe, la machine disposait d’une large chaudière arrière de conception Belpaire. Le centre de la chaudière culminait à 3000 mm au dessus du rail. Du jamais vu pour une machine prussienne. Les trois cylindres entraînaient l’essieu moteur médian qui portait un vilebrequin.

La suspension était également nouvelle et remarquable. Les ressorts des trois premiers essieux accouplés se situaient au dessus du niveau de l’essieu et étaient reliés par de très longues vis de serrage aux leviers de compensation. Une telle disposition n’était pas possible pour les deux essieux arrière, à cause du foyer et des boîtes d’essieux. De ce fait, les quatrième et cinquième essieux accouplés se rattachaient à un ressort commun disposé entre eux deux.

Les ressorts de suspension du bissel étaient reliés à ceux des essieux accouplés par un levier de compensation rallongé qui transférait les contraintes sur un pendule relié lui-même au cadre principal par un berceau, lui-même relié au cadre du bissel par quatre autres pendules.

De cette manière, la locomotive se trouvait dotée d’une suspension à trois points.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

La G12 allait subir quelques modifications au cours de sa construction car certains groupes de construction avaient fait des choix techniques discutables. Le diamètre initial de la cheminée était trop petit. Il allait être modifié. Du fait de la guerre, au lieu d’être en laiton rouge, les robinets et les vannes étaient construits en fer et fuyaient. Ils seraient remplacés après la guerre. Les retours du réchauffeur étaient trop près de la paroi arrière et seraient avancés de 300 mm. L’usure rapide des boîtes de l’essieu moteur due à la charge trop élevée amenait à les remplacer en 1925 par des boîtes de conception Obergethmann.

Au début, les deux sablières étaient installées près du dôme de vapeur sous une carrosserie commune. Le sable ainsi stocké ne restait pas sec et ne remplissait pas son rôle d’anti-patinage. On aménagea donc deux sablières séparées dotées chacune de leurs tuyaux de descente.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Les performances de la machine, mesurées en 1924 s’établissaient comme suit :

- 1330t à 65 km/h sur le plat :

- 1150t à 40 km/h en rampe de 5‰ ;

- 1000t à 25 km/h en rampe de 10‰.

Le détail des commandes s’établit comme suit :

- 1168 machines livrées par Henschel, Linke-Hofmann, Borsig, Hanomag, Schichau, Krupp, Rheinmetall et AEG aux chemins de fer prussiens.

- 118 machines livrées par Henschel et Grafenstaden aux chemins de fer impériaux.

- 88 machines livrées par MBG Karlsruhe et BBC Mannheim aux chemins de fer du Bade.

- 62 machines livrées par Hartmann aux chemins de fer de Saxe.

- 63 machines livrées par Esslingen aux chemins de fer du Württemberg.

La DRG intégra les machines suivantes :

- Des chemins de fer du Bade, de l’ex série G12

1-7 sous les numéros 58 201 à 225, 58 231 à 272, 58 281 à 303 et 58 311 à 318.

- Des chemins de fer de Saxe, de l’ex série XIII H et nouvelles constructions de 1924, sous les numéros 58 401 à 462.

- Des chemins de fer du Württemberg, de l’ex série G12, sous les numéros 58 501 à 543.

- Des chemins de fer de Prusse, sous le numéro 58 1001, une locomotive initialement destinée à la Turquie, et sous les numéros 58 1002 à 58 2143, les locomotives ex KPEV.

Le domaine d’exploitation des G12 couvrait pratiquement toutes les Directions Régionales d’Allemagne comportant des lignes pentues, de Saarbrücken et Trèves à la Bavière et Breslau, à l’exception de l’Allemagne du Nord. La plus au Nord des Directions exploitant des G12 était celle de Hanovre.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Quelques machines furent utilisées par la DRG pour ses recherches sur la chauffe à la poussière de charbon : la BR 58 1416 et la BR 58 1894 furent équipées en 1930 du système de chauffe de conception AEG et les BR 58 1353, 58 1677, 58 1722 et 58 1794 furent elles équipées entre 1928 et 1930 du système de chauffe STUG. Les deux système utilisaient de la poussière de lignite sèche à grain fin et se différenciaient principalement par la nature et la disposition des brûleurs.

Après la deuxième guerre mondiale, la DR est-allemande allait remettre en service ce type d’alimentation, forcée qu’elle y était par le manque de charbon pour ses locomotives.

L’ingénieur Hans Wendler en simplifia la mise en œuvre en remplaçant tous les éléments mécaniques liés au transfert de la poussière depuis le tender vers les brûleurs par un système d’acheminement pneumatique. Son système permettait l’utilisation de poussières de charbon de moins bonne qualité grâce à quoi ses locomotives étaient pleinement fonctionnelles en service régulier.

La DR transformera les machines suivantes en système Wendler :

- une G12 badoise

- dix XIII H saxonnes

- une G12 Wurtembergeoise

- quarante-trois G12 prussiennes (dont la BR 58 1353 précédemment équipée du système STUG).

Aucune information fiable n’existe quant au nombre exact de locomotives G12 ayant été récupérées par les deux administrations allemandes d’après la deuxième guerre mondiale (DB et DR).

Ce qui est sûr, c’est que la DB a très vite pu renoncer à les utiliser alors qu’on en trouve encore en service à la DR en 1976. (Laquelle DR avait en plus récupéré en 1956 13 machines G12 polonaises - ex Ty 1 aux PKP – dont les anciens numéros DRG ne sont pas identifiables pour trois d’entre elles. Ces machines furent ré-immatriculées 58 2144, 58 2145 et 58 2146).

Les G12 de la DR furent en service en Thuringe et sur les lignes pentues de Saxe. A la fin des années 60, seules les machines à combustion classiques étaient encore en service. Les locomotives Wendler avaient été radiées depuis longtemps.

Le dernier dépôt à abriter des G12 fut le dépôt de Aue, en Saxe, qui comptait encore cinq machines en service à l’horaire d’été 1976. Les derniers trains réguliers tractés l’étaient sur la ligne joignant Zwickau à Schwarzenberg. La survivance des G12 dans les monts Métalliques a tenu en grande partie à sa compatibilité avec les petites plaques tournantes du dépôt de Aue sur lesquelles aucune autre machine de cette puissance (telles les machines reconstruites BR58

30) ne pouvait prendre place.

Avec le changement d’horaire de l’hiver 1976/1977, les G12 cédèrent définitivement la place aux machines diesel 118

2-4.

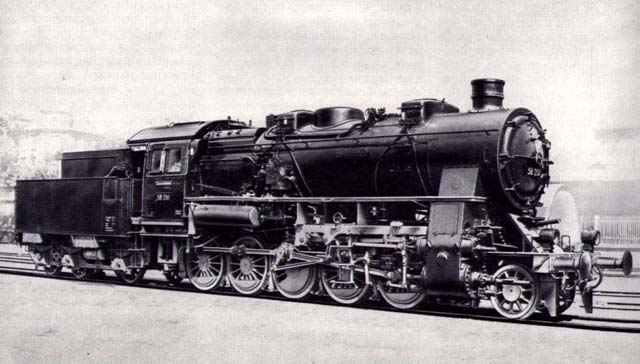

582-3Catégorie : 1’Eh3

Distribution : G56.16

Diamètre des roues motrices : 1400 mm

Vitesse maxi : 65 km/h

Fabricant : Karlsruhe (maître d’oeuvre)

Première mise en service : 1918

Tender : pr. 3T20 avec 6t de charbon

Nombre total construit : 88

Nombre intégré à la DRG : 88

Numérotation : 58 201 à 58 318 (numérotation non continue)

Dates de dernière réforme : 1976

584Catégorie : 1’Eh3

Distribution : G56.16

Diamètre des roues motrices : 1400 mm

Vitesse maxi : 65 km/h

Fabricant : Hartmann

Première mise en service : 1919

Tender : sä. 3T21 avec 6t de charbon

Nombre total construit : 62

Nombre intégré à la DRG : 62

Numérotation : 58 401 à 462

Dates de dernière réforme : 1976

585Catégorie : 1’Eh3

Distribution : G56.16

Diamètre des roues motrices : 1400 mm

Vitesse maxi : 65 km/h

Fabricant : MF Esslingen

Première mise en service : 1919

Tender : pr. 3T20 avec 6t de charbon

Nombre total construit : 63

Nombre intégré à la DRG : 43

Numérotation : 58 501 à 543

Dates de dernière réforme : 1976

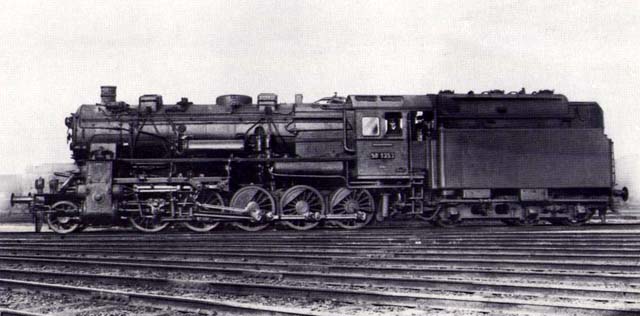

5810-21Catégorie : 1’Eh3

Distribution : G56.16

Diamètre des roues motrices : 1400 mm

Vitesse maxi : 65 km/h

Fabricant : Henschel (maître d’oeuvre)

Première mise en service : 1917

Tender : pr. 3T20 avec 6t de charbon

Nombre total construit : 1286

Nombre intégré à la DRG : 1143

Numérotation : 58 1002 à 58 2143

Dates de dernière réforme : 1976

- BR 58 281 (ex bad. G12-5 n° 1047)(Brown 5001/1921)

- BR 58 1353 (ex pr. G12 5586 Münster)(Borsig 10618/1920) équipée du système de chauffe à poussière de charbon STUG

- BR 58 1353 (ex pr. G12 5586 Münster)(Borsig 10618/1920) transformée par la DR et équipée du système Wendler

A l’échelle HO, je ne connais que le modèle ROCO 43203 :

Modèle ROCO 43203 de la BR 58 502 (machine d'origine wurtembergeoise)

A l’échelle N, le modèle minitrix décliné en livrées diverses, dont la livrée DRG, dotée d’un moteur à rotor sans fer, est une des plus belles machines vapeur disponible à cette échelle.

Quel boulot

Quel boulot

D'ailleurs les sujets s'espacent dans le temps. Je travaille actuellement aux G12. Un gros morceau qui annonce les locomotives unifiées. Il restera ensuite la fameuse K du Württemberg avant de passer aux séries unifiées. Un chapitre qui sera passionnant car il comprendra, notamment, l'histoire de la BR44 dont les versions "150X" ont été nombreuses à rouler en France.

D'ailleurs les sujets s'espacent dans le temps. Je travaille actuellement aux G12. Un gros morceau qui annonce les locomotives unifiées. Il restera ensuite la fameuse K du Württemberg avant de passer aux séries unifiées. Un chapitre qui sera passionnant car il comprendra, notamment, l'histoire de la BR44 dont les versions "150X" ont été nombreuses à rouler en France.

Merci Pierre. Prochaine livraison: la K du Württemberg.

Merci Pierre. Prochaine livraison: la K du Württemberg.