H119

3-1-8) La série 59

La série 59 ne comprend qu’un seul modèle de locomotive au type 1’F

3-1-8-1-) Les locomotives de série 59 d’origine wurtembergeoise

3-1-7-1-2) Série 590 - anciennement wü. K

Le relief difficile du réseau du Württemberg fut très certainement le principal moteur de la recherche continuelle de puissance et de performances qu’ont effectuée les chemins de fer wurtembergeois. Ce faisant, ils ont contribué de manière décisive au développement de la locomotive à vapeur. Cette préoccupation particulière à propos de la force de traction éclaire également le saut technologique qui les fit passer sans intermédiaire des machines à trois essieux accouplés des années 1880 et 1890 à des machines à cinq essieux accouplés. Compte tenu du niveau de développement technique de l’époque, c’était une petite révolution.

C’est ainsi qu’avait été produite dès 1892 la première locomotive à cinq essieux accouplés, la type G, équipée d’un entrainement Klose et qu’en 1905 apparaissait la classe H doté du cadre rigide de conception Gölsdorf (voir H115). Toutes ces machines, cependant, étaient encore motorisées par vapeur humide.

Forts de cette avance technique et se lançant résolument hors des sentiers battus, les chemins de fer du Württemberg entamaient alors la réalisation d’une locomotive 1’Fh4v – une machine 160 à quatre cylindres et double expansion – qui allait former la fameuse classe K.

En dehors du précédent unique de la série 100 autrichienne, il n’existait au monde aucune locomotive de ce type. Si bien que l’on peut réellement parler à son propos de travail de pionnier et d’avancée technologique majeure.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Les longues rampes de la ligne principale reliant Bretten à Ulm et, principalement, la section de 5 km au 1 :44 (23‰) connue sous le nom de rampe de Geisling (Geislinger Steige), étaient source de recherche constante d’augmentation de puissance des machines.

Les expériences tirées de la construction des machines de type E des classes H et Hh avaient démontré qu’il ne suffisait pas d’agrandir les chaudières pour gagner en puissance. L’élévation de la masse qui en résultait et la charge par essieu de 16t admise sur les voies de l’époque ne pouvaient trouver de solution qu’en passant à six essieux accouplés. Il fallait également tenir compte de la mise en service, depuis 1913, de wagons de 21t.

L’on avait un temps envisagé le système Mallet, lequel en effet aurait pu répondre au cahier des charges de la locomotive. Mais Wilhelm Dauner, collaborateur et successeur d’Eugen Kittel, opta finalement pour la mise en construction d’une machine à 6 essieux accouplés.

Malgré la taille inhabituelle de la machine, elle devait également, pour des raisons économiques, pouvoir être chauffée manuellement par un seul homme comme les locomotives classiques. De cette exigence allait découler une nécessité technique : seule une surchauffe de vapeur très élevée allait permettre d’atteindre la puissance requise. On ajoutait enfin une motorisation à double expansion et un préchauffage de l’eau d’alimentation et les caractéristiques de la machine 1’Fh4v étaient fixées.

Sur la base du programme industriel approuvé, les chemins de fer du Württemberg préparaient un avant-projet et en confiaient la réalisation à la fabrique de locomotives d’Esslingen, pour trois machines dans un premier temps. La première guerre mondiale allait en retarder la livraison jusqu’en janvier 1918. Par contre, 12 autres locomotives allaient être construites jusqu’en 1919. Au cours des années 1923-1924 enfin, 29 machines supplémentaires venaient s’ajouter aux 15 existantes pour en porter le total à 44 exemplaires en service.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Les K se différenciaient principalement des machines autrichiennes qui les avaient précédées par la disposition du train de roulement et par l’entrainement. Alors que sur la série 100, les deuxième, cinquième et sixième essieux accouplés disposaient d’un jeu latéral, sur la wü. K, les quatre essieux centraux étaient rigides et seuls le premier et le sixième d’entre eux présentaient un jeu latéral. Les essieux 3 et 4 étaient cependant moins serrés de 15 mm dans les boîtes.

Si au départ on avait envisagé une transmission sur un seul essieu, la locomotive se voyait finalement dotée d’une transmission sur deux essieux sur le modèle de Glehn, les cylindres externes à basse pression agissant sur le quatrième essieu et les cylindres internes à haute pression sur le troisième par l’intermédiaire d’un vilebrequin. L’axe du deuxième essieu était traité de la même manière afin de laisser le passage aux bielles internes. Afin d’éviter des bielles d’entrainement primaire démesurément longues, le guidage des crosses de basse pression était éloigné de l’avant de la machine.

Les deux cylindres à haute pression étaient moulés d’une seule pièce. Une vanne auxiliaire permettait de dévier la vapeur du circuit haute pression vers les cylindres à basse pression.

L’embiellage était de conception Heusinger. Les tiroirs à basse pression avaient des admissions et échappements doubles.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Au regard de la machine 1’F autrichienne, la nouvelle locomotive du Wurtemberg présentait certains avantages en matière de roulement. Au premier plan, il convient de mentionner l’installation d’un bissel au lieu d’un essieu mobile Adams et la suppression du jeu latéral des essieux médians. Dans le même temps, le maintien d’un certain jeu sur le troisième essieu participait d’une moindre usure des roues et des rails. Un dispositif de recentrage du dernier essieu, doté d’un jeu latéral, agissait comme le bissel avant et conférait à la machine un bon comportement en marche arrière. Cela permettait de ne pas équiper les bielles d’accouplement de cardans.

Remarquables également étaient les dimensions de la chaudière avec 232 m² de surface de vaporisation et 80 m² de surface de surchauffe. Ce sont des valeurs qui ne seraient atteinte ou dépassées que par les machines de séries unifiées BR 44 (237 m² et 100 m² respectivement) et par la plus puissante de toutes les locomotives à vapeur allemandes, la BR 45 (269 m² et 120 m² respectivement).

Pour le fonctionnement et l’entretien de telles locomotives, il fallait disposer d’installation spécialement adaptées. Ainsi, le graissage des 42 points du train de roues et de l’embiellage se faisait directement depuis la cabine de conduite par deux graisseurs Bosch. Le jeu des bielles d’entrainement était réglable par des clavettes et des ouvertures étaient ménagées dans le cadre pour atteindre aisément l’entrainement interne.

Les locomotives avaient un bon comportement général. Ni le train de roues ni l’entrainement n’ont montré d’usure anormale. Les caractéristiques de puissance étaient si grandes que même sur la rampe de Geisling, les capacités de la chaudière et de l’adhérence de la machine n’étaient pas exploitées à leurs limites. Impériales sur le relief, les machines étaient cependant assez peu économiques lors de leur exploitation en plaine. Malgré tout, elles tractaient 1420t à 65 km/h et 2600t à 50 km/h sur le plat. En rampe de 25‰, 420t étaient enlevées à 25 km/h, ce qui était assez considérable.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Lorsqu’après la fusion des compagnies régionales au sein de la DRG, d’importants travaux de développement des lignes eurent lieu, avec notamment la mise à 20t de la charge admise par essieu, il devint possible d’y faire circuler des machines lourdes ne comportant que cinq essieux accouplés. Il n’était donc plus nécessaire de faire appel à des machines de type 1’Fh4v. Ainsi, les locomotives de la classe K allaient être la dernière création autonome des chemins de fer wurtembergeois.

Les locomotives K allaient être en service sur la rampe de Geisling jusqu’en 1933. Ensuite, chassées par l’électrification de la ligne, elles se retrouvaient en service à la Direction de Stuttgart.

En 1942, elles étaient déplacées vers l’Autriche, sur la ligne de Semmering et allaient en gros y rester jusqu’à la fin de leur carrière. Une partie d’entre elles allait même être envoyée en Hongrie et en Yougoslavie.

Avec la mise en service des locomotives de guerre de série 42 sur le Semmering, les K, devenues série 659 aux ÖBB, se voyaient retirées du service et radiées petit à petit jusqu’en 1957. La dernière machine en service en Autriche fut la 569 029, radiée le 15 octobre 1957. Les quelques machines qui avaient fait retour à la DB après guerre avaient quant à elles disparu du service dès 1953.

Catégorie : 1’Fh4v

Distribution : G67.16

Diamètre des roues motrices : 1350 mm

Vitesse maxi : 60 km/h

Fabricant : MF Esslingen

Première mise en service : 1917

Tender : wü. 2’2’T20 avec 6t de charbon

Nombre total construit : 44

Nombre intégré à la DRG : 44

Numérotation : 59 001 à 59 044

Dates de dernière réforme : 1957

La K en modèle:

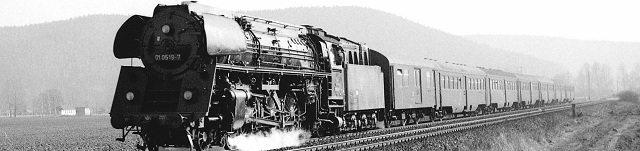

En deux rails HO, les plus anciens modèles sont les machines RIVAROSSI 1302, 1309 et 1303 respectivement des BR 59002, 003 et 004. Les modèles les plus récents sont les « Matrix » : Trix 22156 et Märklin 37054, tous deux représentant la machine 59 004.