La seconde est bavaroise et n'a jamais circulé à Bruxelbourg contrairement à un buzz récent qui tendait à le faire accroire.

H187

5-1-9) La série 96La série 96 ne comporte qu’un modèle de locomotive de type D’D

5-1-9-1) Les locomotives de série 96 d’origine bavaroise5-1-9-1-1) Série 960 – ex bay. Gt 2x4/4Les chemins de fer bavarois comptaient sur leur territoire d’exploitation trois rampes de 20‰ à 25‰ dont le service avait toujours été difficile à assurer. L’augmentation incessante de la masse des trains tractés au cours des dix premières années du vingtième siècle aggrava la difficulté au point de la rendre quasi insoluble avec les moyens disponibles. Ces rampes se situaient sur les lignes de Laufach à Heigenbrücken, de Probstzella à Steinbach en forêt de Thuringe et de Neuenmarkt à Marktschorgast via Wisberg en forêt de Franconie. Sur la première de ces lignes, le trafic quotidien était de 19 trains. Sur les deux autres, il était de 31 trains. Les machines alors en service des classes C IV (future BR 53

80) et E I (future BR 56

3) n’étaient plus capable de tracter les trains arrivant au pied des rampes sans les segmenter. Il fallait coupler deux locomotives de classe E I pour tracter 670t et deux locomotives de classe C IV pour tracter 440t.

Face à cette situation, les chemins de fer bavarois confièrent donc au chef du service d’ingénierie des usines Maffei, l’ingénieur BIBER, l’étude d’une nouvelle locomotive-tender lourde. Afin de pouvoir d’une part mettre en place une chaudière suffisamment grande et d’autre part conférer à la machine une masse adhérente importante tout en ne dépassant pas 15t par essieu, Maffei opta pour une locomotive de conception Mallet, laquelle conception permettait de mieux inscrire en courbe une machine de très grande longueur.

C’est ainsi que naquit au cours de années 1913/1914, avec une longueur hors tampons de 17550 mm et un entraxe total de 12200 mm, la plus grosse et, pour l’époque, la plus puissante des locomotives-tender d’Europe. La machine reçu l’identification de classe Gt 2x

4/

4.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

La machine, à double expansion, comportait huit essieux accouplés partagés en deux groupes de quatre, dotés chacun de leur motorisation propre. Les quatre essieux arrière étaient fixés au cadre et entrainés par les cylindres à haute pression ; les quatre essieux avants, entrainés par les cylindres à basse pression étaient disposé sur un bogie dont le pivot se situait 325 mm en avant de l’axe vertical des cylindres à haute pression. Le jeu latéral du bogie à hauteur du premier essieu accouplé était de ±250 mm. De plus, le deuxième essieu accouplé de chacun des groupes de quatre essieux disposait d’un jeu latéral de ±8 mm.

Le principe de la machine Mallet nécessitait qu’il y eût des conduites de transfert de vapeur souples vers les cylindres à basse pression. La connexion entre la partie haute et basse pression était assurée au moyen d’un joint rotatif cylindrique. La chaudière, entièrement fixée au cadre principal, avançait jusqu’au dessus du bogie à basse pression et se trouvait de ce fait dotée d’un jeu latéral. Un dispositif de recentrage ramenait le bogie dans l’axe du cadre à la sortie des virages.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Les premiers essais en charge eurent lieu le 9 avril 1914 sur la ligne Lichtenfels-Rothenkirchen. Un train de 1000t pour lequel le temps de trajet était jusque là de 103 min arriva à destination en 68 min. Sur la ligne Rothenkirchen-Steinbach, dans la forêt de Thuringe, une charge de wagons de 408t fut acheminée en 29 min. contre 58 min. en temps normal. Un test de rendement encore plus impressionnant eut lieu sur la même ligne le 10 avril 1914. Deux machines Gt 2x

4/

4, l’une en traction et l’autre en pousse, transportèrent un train de 1000t en 38 minutes contre 80 minutes en temps normal, réduisant ainsi de plus de la moitié le temps de trajet.

La comparaison des performances entre les machines C IV (dans sa version compound), E I et Gt 2x

4/

4 est intéressante :

Ordre des données : rampe, vitesse, charge tracté par la C IV en 1924, charge tractée par la E I, charge tractée par la Gt2x

4/

43‰ – 40 km/h – 565t – 610t – 1700t

6‰ – 35 km/h – 425t – 475t – 1280t

10‰ – 30 km/h – 330t – 365t – 1000t

20‰ – 25 km/h – 190t – 200t – 600t

25‰ – 20 km/h – 170t – 195t – 575t

Une Gt2x

4/

4 pouvait donc ainsi tracter trois fois la charge d’une classe C IV avec une réduction correspondante du nombre de locomotives en service et des personnels.

Les choses changèrent en 1922 avec la mise en service des prussiennes T 20. De 30t plus légères, ces nouvelles machines développaient des performances équivalentes, voire supérieures à celles de la Gt2x

4/

4. De ce fait, l’on se mit à regarder la géante bavaroise d’un œil plus critique. L’on se mit alors à rechercher des moyens de mieux exploiter l’énorme masse adhérente de la machine en en régulant mieux la force de traction. Le professeur NORDMANN, expert auprès de la DRG, effectua un audit des faiblesses de la locomotive Mallet et arriva aux conclusions suivantes :

Qu’elle soit utilisée en traction ou en pousse, la machine présentait un moment de renversement ayant comme effet d’alléger la charge sur le bogie avant. Ce phénomène était amplifié en montée car le glissement vers l’arrière du stock d’eau se traduisait par un déplacement concomitant du centre de gravité de la locomotive. Ce déplacement d’eau se produit sur toute locomotive escaladant une rampe raide mais il est sans effet sur des machines ne présentant qu’un seul train d’essieux accouplés.

Suite à l’allègement du bogie avant, les roues se mettaient à patiner, et emballaient le moteur à basse pression. Très vite la chute de pression résultante dans le connecteur haute-basse pression faisait ralentir les cylindres et le patinage stoppait. Mais alors, le moteur à haute pression ne rencontrant plus de perte de charge en aval s’emballait à son tour et faisait patiner le train d’essieux arrière. La conduite de la locomotive demandait donc un doigté particulier et sa pleine puissance ne pouvait jamais être exploitée en forte montée.

La DRG naissante avait cependant encore besoin de ce type de machines et procéda à une nouvelle commande au cours des années 1922 et 1923. L’on profita de cette remise en construction pour procéder à plusieurs améliorations. Enfin, une transformation générale des machines de cette deuxième série eut lieu en 1926. Ces transformations et modifications se firent sur proposition du chef du département des achats du bureau central des chemins de fer (EZA), R.P. WAGNER. Les modifications concernaient la motorisation, la chaudière et une partie des superstructures. Le diamètre des cylindres à haute pression fut porté de 520 mm à 600 mm afin d’améliorer les performances du moteur à haute pression. La distribution du sable fut significativement améliorée par rapport à la version de 1913/1914 où un seul essieu par groupe était sablé. A cet effet l’on installa une deuxième pompe à air. Puis plus tard une pompe à double corps de construction Nielebock-Knorr, des vannes de by-pass pour équilibrer la pression et des freins Riggenbach.

Le souffleur haut placé et la cheminée étroite furent remplacés par un souffleur placé plus bas et une cheminée large. La disposition des tubes dans la chaudière fut également modifiée. Le nombre des conduites d’eau installées était théoriquement suffisant pour assurer une bonne surface d’évaporation, mais leur diamètre de 14 mm entravait la circulation de vapeur. D’après les normes prussiennes, adoptées par la DRG, le plus petit diamètre acceptable pour les conduites d’eau était de 19 à 20 mm. Le remplacement des conduites abaissa la surface d’évaporation de 234 m2 à 200 m2, mais se révéla être un succès.

Comme sur la plupart des locomotives à vapeur surchauffées bavaroises, le surchauffeur était trop petit. Lors de la transformation, la surface de surchauffe fut portée de 57,8 m2 à 65,4 m2.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

A la livraison initiale des années 1913/1914 s’ajoutèrent donc en 1922 et 1923 dix nouvelles machines de la classe Gt2x

4/

4. La DRG intégra toutes les machines comme série 96

0 sous les numéros 96 001 à 96 025. A noter qu’au cours de la première guerre mondiale, des Gt2x

4/

4 furent utilisées en Belgique sur la côte d’Ans entre Ans et Liège.

En 1929, la DRG déplaça trois machines (les 96 001, 003 et 005) sur la ligne à voie unique longue de 6,4 km reliant Brügge à Lüdenscheid en Westphalie. La ligne comportait une rampe de 28‰ et un tunnel en S de 379 m. Les machines de type T 14 et T 16 utilisées sur la ligne ne pouvaient en effet plus faire face au volume de trafic et les T 20 présentaient une charge par essieu trop élevée. Le temps de trajet gagné sur la ligne était de sept minutes.

Elles n’y restèrent cependant en service que quatre ans pour être ferraillées en 1933 au Raw de Schwerte.

La 96 015 fut détruite pendant la deuxième guerre mondiale et radiée en 1944. Le sort de la 96 007 est inconnu.

Après la guerre, deux machines étaient à l’Est (les 96 002 et 024) et furent affectée au triage lourd du Raw Stendal. Mais elles furent radiées dès la fin 1945.

Les 18 machines restantes furent intégrées à la DB et subirent le sort réservé aux séries de moins de vingt machines : elles furent toutes radiées le 20 septembre 1948. Leurs dernières affectations étaient auprès des Directions de Nuremberg et de Munich.

Enfin, reste-t-il au fond d’un hangar, d’un champ perdu de Bavière une Gt2x

4/

4finissant de rouiller, oubliée de tous ? Toujours est-il que la BR 96 006 a bien quitté le dépôt d’Aschaffenburg à destination de l’AW Weiden afin d’y être ferraillée mais qu’elle n’y est jamais arrivée.

Première sous-série :Catégorie : D’Dh4v

Distribution : Gt88.15

Diamètre des roues motrices : 1216 mm

Vitesse maxi : 50 km/h

Fabricant : Maffei

Première mise en service : 1913

Tender : 4,5t de charbon

Nombre total construit : 15

Nombre intégré à la DRG : 15

Numérotation : 96 001 à 96 015

Dates de réforme : 1948

Deuxième sous-série :Catégorie : D’Dh4v

Distribution : Gt88.16

Diamètre des roues motrices : 1216 mm

Vitesse maxi : 50 km/h

Fabricant : Maffei

Première mise en service : 1922 – transformées en 1926

Tender : 5t de charbon

Nombre total construit : 10

Nombre intégré à la DRG : 10

Numérotation : 96 016 à 96 025

Dates de réforme : 1948

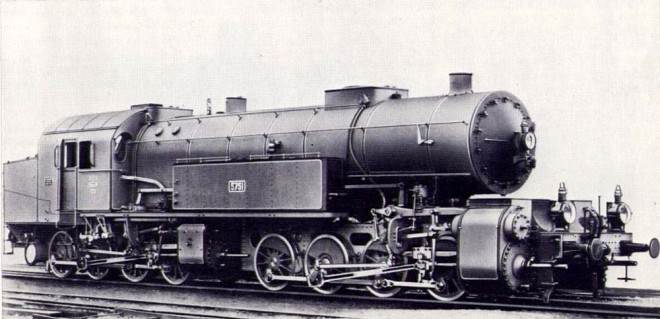

Bay. Gt 2x4/4 numéro 5751 (Maffei 3414/1913), future BR 96 001, première machine de la première sous-série en livrée d’origine

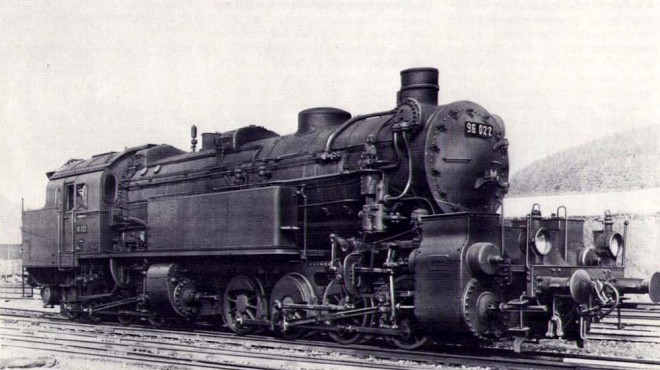

BR 96 022, ex bay. Gt 2x 4/4 numéro 5772 (Maffei 5342/1923). Machine de deuxième sous-série.

Les modèles de cette machine sont légions, aux échelles H0 chez Rivarossi, Trix et Märklin et à l’échelle N chez Arnold.

Le modèle Märklin 37964 en livrée bavaroise d’origine est très beau :

Un mot sur les livrées des Gt 2x4/4 :La 5751 (première de la série, future BR 96 001) est la seule machine Gt2x

4/

4 de la première série (pré 1914) à avoir reçu une peinture de présentation. Mais celle-ci n'était pas bleue roi à filets d’or comme le sont faussement les modèles Märklin récemment présentés, mais ocre. Et tout comme pour les livrées photographiques utilisées plus tard par la DRG, il s'agissait d'une couche de peinture à l'eau appliquée pour ce jour là sur la livrée définitive déjà présente. Les machines en livrée de présentation, quelles qu'elles fussent, n'ont jamais roulé comme ça. Elles ont été acheminées sur le lieu de présentation, peintes sur place pour l'événement et lavées ensuite.

La livrée noire à roues rouges, toutes séries confondues, a commencé à être appliquée fin 1925. L'administration de Bavière a conservé une certaine indépendance jusqu'à la fin des années 20. On peut donc faire rouler des machines vertes jusqu'à 1928-29.

Par contre, il convient de distinguer la livrée royale de Bavière, au temps de l'administration des K. Bay. Sts. B (Königliche Bayerische Staatsbahn) que portent les machines de la première série de 1913-1914 et celle de l'administration de Bavière, d'abord marquée Bay. Sts. B. (Bayerische Staatsbahn. Plus de "Royal") puis simplement "Bayern" que portent les machines de la deuxième série de 1922. De plus, en livrée Royale, les roues sont vertes comme le reste alors qu'en livrée "Bayern", les roues sont déjà rouges.

Enfin, le modèle bleu pâle à roues rouges qu’Arnold avait reproduit est lui correct: il s'agit de la livrée arborée par la première machine de deuxième série (la n° 5766, BR 96 016, numéro de construction 5366 livrée le 24 octobre 1922, intégrée au parc le 11 janvier 1923) lors de son exposition à Seddin en 1924