H179

5-1-6) La série 93La série 93 comporte deux modèles de locomotive de type 1‘D1’

5-1-6-1) Les locomotives de série 93 d’origine prussienne5-1-6-1-1) Série 930-4 – ex pr. T14Préambule : la 11sDès 1912, le réseau de banlieue berlinois avait atteint une cadence de 24 trains par heure (un train toutes les deux minutes et demi) et dès cette époque avait été évoquée la limite de capacité atteinte par la traction vapeur pour ce type de service. L’on étudiait donc déjà l’électrification du réseau.

Afin de démontrer la preuve du contraire et défendre la compétitivité des locomotives à vapeur, la société Henschel développait dès 1913 une locomotive-tender prototype de distribution 1’D1’h3 qui, pour son époque, possédait des caractéristiques techniques remarquables. Les erreurs qui avaient accompagné le développement par Schwartzkopff de la machine 1’C1’n3 de la classe pr.T6 (locomotives non intégrées à la DRG) avaient cette fois été évitées.

La locomotive était équipée pour la chauffe au fuel, choisie pour sa faible production de fumée sur un réseau de type métro, et d’une régulation à vapeur surchauffée. Celle-ci devait cependant être assez vite rétrogradée vers une alimentation par vapeur saturée.

Le milieu de chaudière culminait à 3000 mm au dessus du rail, hauteur jamais atteinte sur une machine allemande. Cela avait permis d’installer un dispositif visant à réduire les bruits d’échappement.

La locomotive remplissait ainsi le cahier des charges présenté par les tenants de l’électrification. Très vite cependant, le déclenchement de la première guerre mondiale allait mettre un terme aux projets d’électrification du réseau berlinois. La Direction Royale des Chemins de Fer (KED – Königlische Eisenbahn Direktion) de Breslau (Wroclaw) se vit remettre la locomotive trois cylindre et l’affecta à du service de marchandises lourd.

Cette locomotive fut cédée en 1919 à la compagnie française des chemins de fer de l’Est au titre des réparations de guerre. Elle portait l’immatriculation 11s 4651. Bien que différente des T14 dont nous allons aborder le détail, elle fut intégrée au groupe des ex-T14, au dépôt de Longuyon. Elle fut immatriculée 1-141 TA 651 par la SNCF en 1938, où elle ne servit quelques temps que comme machine de chauffe, et fut radiée avant la deuxième guerre mondiale.

+-+-+-+-+-+-+-+-+

Un an après la mise en construction de cette 11s, en 1914, naissait une autre locomotive-tender 1’D1’. Cette fois motorisée à deux cylindres à vapeur surchauffée, la machine sortait des usines Union à Königsberg (Kaliningrad). La machine ne s’inspirait toutefois pas de son précurseur de chez Henschel mais bien de la locomotive pour trafic de marchandises G8

1 (future BR 55

25-56 - voir plus haut) dont elle reprenait en gros la disposition d’essieux accouplés et la chaudière.

La destination de la machine, désignée T14, était initialement le trafic lourd sur de petites distances, le service de trains de loisirs et de marchandises en plaine. Le choix de roues accouplées d’un diamètre de 1350 mm convenait parfaitement au service marchandise. Il entrainait par contre un régime moteur un peu élevé en service voyageur plus rapide.

Les deux essieux porteurs étaient du type Adams. Leur disposition symétrique à l’avant et à l’arrière garantissait des qualités de roulement identiques dans les deux sens de marche. La disposition des ressorts de suspension et l’agencement des éléments de roulement reprenaient ceux de la machine prototype Henschel.

Les performances de la machine donnèrent satisfaction. Elle tractait 1330t à 50 km/h sur le plat ; 985t à 45 km/h en rampe de 3‰ et 600t à 40 km/h en rampe de 6‰.

Malgré cela, la T14 révéla quelques erreurs de conception qui obérèrent ses capacités de service. Elle ne pouvait par exemple pas monter en butte de triage sans que l’essieu porteur arrière ne décollât du rail. La distribution des masses par essieu était défavorable, l’adhérence la plus forte se faisant sur l’essieu porteur avant avec 17,3t et la plus faible sur l’essieu moteur avec 14,2t. Une conception assez sommaire et la mauvaise accessibilité de certains éléments en rendaient l’inspection et l’entretien difficiles.

Dans le rapport rédigé à l’issue de l’Exposition des Techniques du Chemin de Fer tenue à Seddin en 1924, R.P. Wagner caractérisa d’ailleurs le concept de locomotive-tender en général comme étant un compromis assez peu satisfaisant car utilisant mal l’adhérence à cause de chaudières trop faibles et n’emportant que peu de stocks d’eau et de charbon.

Cette observation correspondait bien au cas de la T14 qui, d’ailleurs, au cours de l’année 1918, allait voir sa conception révisée pour faire place à la future T14

1.

+-+-+-+-+-+-+-+-+

Comme l’urgence se faisait sentir auprès du KED Berlin de pouvoir disposer d’une machine présentant les caractéristiques de la T14, c’est sans surprise que les 62 premières locomotives produites (Berlin 8501 à 8562) lui furent toutes affectées malgré les requêtes d’autres Directions.

547 machines seront commandées jusqu’en 1918 par les chemins de fer prussiens. La plupart des machines sortiront des usines Union-Gießerei de Königsberg, mais Henschel, Hohenzollern et Hanomag prendront part également à la construction.

Quarante autres locomotives furent livrées entre 1915 et 1917 aux chemins de fer d’Alsace-Lorraine (EL). Ces machines furent numérotées 8501 à 8540 aux EL.

Au lendemain de l’armistice de 1918, 34 des 40 machines EL restées sur le territoire redevenu français furent incorporées aux AL. Les 8511, 8518, 8528 à 30 et 8537 restées sur le territoire allemand furent en revanche intégrées à la DRG dans la série 93

0-4. Parallèlement, les machines prussiennes 8541 et 8542 remises au titre des réparations furent incorporées aux AL avec quatre autres machines prussiennes, les 8543 à 46, présentes sur le territoire et saisies. Il y eut donc au total 40 locomotives T14 aux AL numérotées dans la série T14 8501 à 8546. En 1938, la SNCF en fit sa série 1-141 TA 501 à 546.

23 machines furent remises aux chemins de fer de l’ETAT qui les classa 42 901 à 42 923. Six d’entre elles, les 42 903, 906, 908, 918, 919 et 921, furent rétrocédées aux AL entre 1930 et 1934 pour y devenir les 8551 à 8556 puis 1-141 TA 551 à 556 à la SNCF. Les machines ETAT restantes furent immatriculées plus tard 3-141 TA entre 901 et 923. Certaines furent équipées pour la réversibilité sur la ligne de Paris à Argenteuil.

Les ex ETAT furent enfin mutées sur la région Est en 1945 pour y devenir les 1-141TA entre 301 et 323.

27 machines furent remises directement aux chemins de fer de l’Est qui les classa 11s 4656 à 4682. La SNCF les renumérota 1-141TA 656 à 682.

Trois machines ex ETAT et trois machines ex AL furent achetées par la Société Métallurgique de Normandie pour relier l’usine de Mondeville à la mine de Soumont. Elles y furent opérationnelles jusqu’en 1958.

Et ce n’est pas tout. Neuf machines rejoignirent le réseau de la Sarre sous administration française et 56 machines furent remises à la Belgique où elles formèrent le type 97. La dernière d’entre elles circula à la SNCB jusqu’en 1965. 23 machines furent également remises à la Pologne et quatre au territoire libre de Dantzig (Gdansk).

+-+-+-+-+-+-+-+-+

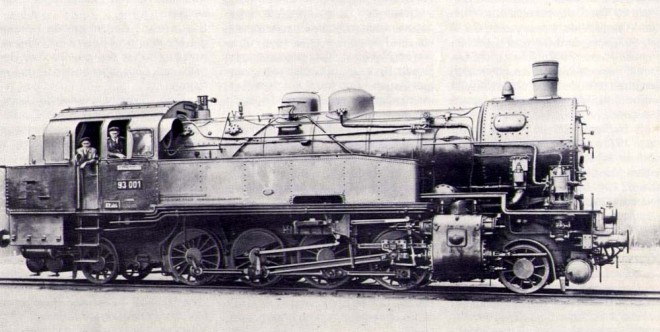

La DRG intégra tout de même encore 406 locomotives de catégorie T14 sous les numéros 93 001 à 93 406. Elle les mit en service à peu près partout, bien qu’en 1933, les Directions de Berlin avec 136 locomotives, Hanovre avec 60 locomotives et Osten avec 51 locomotives fussent largement dominantes.

Après la deuxième guerre mondiale, il restait 159 machines à la DR et 144 machines à la DB. La plupart des machines DB furent radiées dès 1953. Le dépôt d’Offenbach conserva les 93 210 et 93 331 jusqu’en 1957. La dernière T14 de la DB, la 93 026, fut radiée le 30 septembre 1960 lors de la fermeture du dépôt de Francfort sur le Main Est.

Du côté de la DR, les machines effectuèrent principalement leur service dans la région de Berlin. On y comptait encore 33 locomotives T14 en service en 1968 lors du passage à la numérotation informatisée. On comptait parmi elles deux locomotives de l’ancien réseau de la Sarre (les 93 412 et 413), intégrées à la DRG après le plébiscite de 1935 ainsi que la 93 435, machine cédée à la Belgique en 1919 et reprise par la DRB en 1942.

Le plan de numérotation informatique attribuait aux T14 le numéro de série 8000. La plus ancienne des machines à avoir connu cette numérotation fut la 93 017 livrée par Union en 1915 sous le numéro 2192. Elle prit le numéro 93 8017.

On ne sait pas exactement combien de locomotives T14 reçurent effectivement cette nouvelle numérotation. En tout cas, dans les années 1970-71, il ne restait que très peu de T14 et T14

1 en service. Les dernières radiations intervinrent en janvier 1971 (93 8304), mai 1971 (93 8041) et janvier 1972 (93 8318). La 93 230 a été préservée par le musée des transports de Dresde.

Catégorie : 1’D1’ h2

Distribution : Gt46.16

Diamètre des roues motrices : 1350 mm

Vitesse maxi : 65 km/h

Fabricant : Union Gießerei

Première mise en service : 1914

Tender : 4t de charbon

Nombre total construit : 587

Nombre intégré à la DRG : 406

Numérotation : 93 001 à 93 406

Dates de réforme : 1960 à la DB ; 1972 à la DR

BR 93 001 (ex pr. T 14 numéro 8501 Berlin)(Union 2112/1914) – Première machine de la série

) ni reproduire intégralement le texte mais je vous donne les infos générales.

) ni reproduire intégralement le texte mais je vous donne les infos générales.