Bonjour,

Pourquoi faire de la pendulation ? C’est pour gagner du temps en circulant plus vite.

Les courbes des voies ferrées (hors voies de service et d’embranchement) comportent des dévers, c’est-à-dire que la file de rail extérieure de la courbe est plus élevée que la file de rail intérieure. La hauteur du dévers est variable suivant le rayon de la courbe ; sa valeur maximale est fixée à 150 mm, voire 160 et peut atteindre 180 mm sur LGV. Pour que les effets de la force centrifuge soient compensés, tant au niveau des efforts transversaux exercés sur la voie par le train qu’à celui ressenti par les voyageurs, il existe une vitesse de circulation correspondante à un dévers donné. Dés lors que l’on veut circuler plus vite que cette vitesse d’équilibre, le mobile sera soumis à une "insuffisance de dévers". En général, la vitesse maximale des trains en courbe est établie pour accepter une insuffisance de dévers de 130 mm. En France, compte tenu de la qualité de la voie et des bogies, cette valeur est portée à 160 mm pour les automoteurs et peut même atteindre 180 mm pour les TGV eu égard à leurs charges à l’essieu moindres que celles des locomotives ou des wagons.

Pour contrecarrer l’effet de l’insuffisance de dévers ressenti par le voyageur, il y a plusieurs possibilités avec des degrés de performances divers :

- la pendulation censée annuler l’effet de la force centrifuge.

- la compensation d’insuffisance de dévers (CID).

- la compensation partielle d’insuffisance de dévers (CPID).

Tous ces domaines ont été explorés par la SNCF :

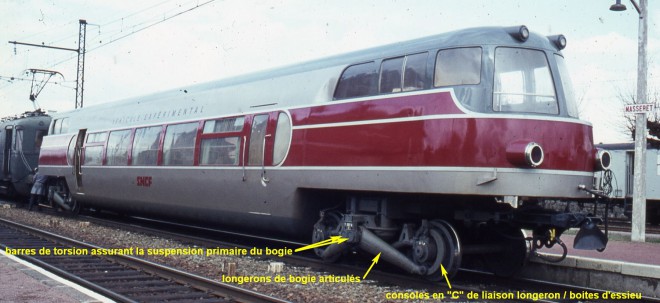

- la pendulation avec une voiture, dite voiture de Chartet, du nom de son concepteur. Ce véhicule expérimental a été conçu et réalisé par la SNCF en 1956/1957. Il a d’abord été testé avec ses bogies d’origine de faible empattement, puis avec des bogies Y 207 qui était remarquable pour sa qualité de roulement (de ce qu’on m’a dit) mais qui n’a pas eu de suite par crainte de rupture des longerons articulés autour de barres de torsion et des "C" au-dessus des boites d’essieu. Le bogie Y 207 a également été testé sous une voiture TEE M69.

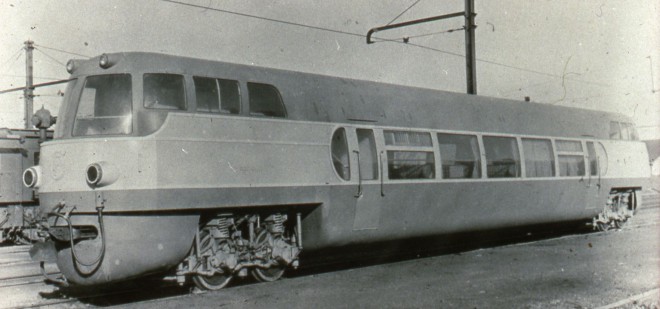

La voiture de Chartet dans son état d’origine en 1957.

test de pendulation à l’atelier de construction.

La voiture en circulation avec pendulation maximale. La traction est assurée par l’automotrice double Alsthom-Somua Z 23071.

La voiture en gare de Masseret. Les essais ont duré plusieurs années puisque la voiture arbore à présent le logo SNCF UIC.

- la CPID : elle a été testée sous une rame RGP 1, sans suite commerciale.

- la CID : elle a été prévue pour équiper les voitures TEE GC dont deux voitures ont été testées en ligne et, si je ne m’abuse, a également été essayée sous un EAD de 330 kW. Ces essais sont restés sans application commerciale.

Voiture TEE GC : la section de caisse ovoïde est due à sa faculté à recevoir la CID.

Tous ces essais ont en outre permis d’établir des abaques définissant les gains de temps de parcours engendrés en fonction des insuffisances de dévers (de 0 à 300 mm) et des vitesses en courbe pratiquées. En règle générale, l’insuffisance de dévers la plus couramment usitée en pendulation est de 260 mm, alors que les essais menés en France l’ont été avec la valeur de 300 mm.

Puis, un peu après le milieu des années 1990, le débat sur le train pendulaire a été relancé. A cette époque-là, deux trains pendulaires sont en service régulier : l’X 2000 suédois et l’ETR460 italien. Le premier est parfaitement adapté à la situation compte tenu de la géographie de la Suède et des populations transportées : dans ce cas-là, le train pendulaire dégage quelques gains de temps de parcours sans nécessité de construire une LGV non rentable. Quant au second, il aurait surtout été développé en Italie pour relier les tronçons de "Diretissima" construits de manière discontinue, sans perdre trop de temps sur les voies existantes. D'ailleurs, une fois ces lignes rapides construites, les FS ont surtout retenu le type ETR 500 non pendulaire.

Toujours est-il que les responsables politiques (quelle que soit la tendance), les écologistes, les anti-LGV etc., le tout relayé et encouragé par les média, incitent la supposée récalcitrante SNCF à s’intéresser au dossier. Inutile de dire que l’expérience acquise par le passé ne compte plus que pour du beurre et les arguments avancés sont forcément traduits par de la mauvaise foi évidente de l’exploitant. Donc, la SNCF, fortement épaulée par les industriels et Alstom en particulier, se lance dans la réalisation du TGV pendulaire P01 issu de la transformation d’une rame TGV PSE. Quant à Bombardier, il entreprend la transformation d’une rame RTG, ramenée à deux motrices, sous le nom Axis.

Le TGV P01 a également effectué des marches entre Cahors et Brive en pratiquant des insuffisances de dévers de 300 mm. La rame a transporté sa capacité maximale de voyageurs, recrutés par une agence de travail intérimaire, afin d’évaluer les risques de cinétose sur l’être humain.

La rame RTG Axis transformée par Bombardier (photo internet)

Dans le cadre du projet POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) une rame ETR 460 avait effectué une marche sur cet axe avec une large couverture médiatique. Vingt faramineuses minutes avaient été gagnées sur le meilleur horaire par train classique, qui une fois la détente horaire appliquée, se réduisait à un gain de quinze minutes tout au plus….(photo internet).

Puis est venu le temps des bilans : comme l’a fait remarquer EC64, l’impact sur l’infrastructure n’est pas négligeable du à l’accroissement de la vitesse :

- renforcement de la voie sur les points les plus sollicités.

- renforcement de l’alimentation en énergie.

- remaniement de la signalisation.

- suppression des PN.

Lorsque l’on appuie sur la touche = de la calculette, on constate que le cout kilométrique de la part infrastructure pour la pendulation est environ la moitié de celui de la LGV. En même temps, le gain du temps de parcours est, dans le cas le plus optimiste, de l’ordre de 10% (7 à 8% plus raisonnablement) alors qu’il est divisé par deux sur LGV.

A cela, il faut ajouter que (chiffres à l’appui) l’industriel vend son matériel 20% plus cher et que l’exploitant annonce qu’il sera de même pour ses couts de maintenance. Ça ralentit sérieusement les ardeurs…

La rame X 2000 des SJ. Seules les voitures pendulent. Comme sur le TGV, la(les) motrices(s) ne pendulent pas. C’est pratique pour les pantos. Par contre, sur l’ETR 460, tous les véhiculent pendulent : ça complique les choses au niveau des pantos qui ne doivent pas penduler…(photo internet).

- VT 614. Un élément automoteur tri-caisse de la DB en test de pendulation.

Enfin, je suppose que plusieurs compagnies ferroviaires et industrielles se sont intéressées à la pendulation des trains sur divers continents. Je ne suis pas suffisamment documenté à ce sujet. Toutefois, d’après le témoignage de carlo, il semblerait que bon nombre de systèmes de pendulation soient inhibés en exploitation commerciale, sans oublier l’échec de l’APT britannique.

UTKR.