H139

4-1-4) La série 73La série 73 ne comprend qu’un modèle de locomotive de type 1’B2’ mais décliné en quatre versions

4-1-4-1) Les locomotives de série 73 d’origine bavaroise et du Palatinat4-1-4-1-1) Séries 730 – anciennement pfälz. P 2II; 730-1 – anciennement bay. D XII; 731 – anciennement bay. Pt2/5N et 732 – anciennement bay. Pt2/5H.Voici une locomotive à la disposition d’essieux peu courante : une « 122 ». Dans son ouvrage contemporain de la machine « Die Dampflokomotive in entwicklungsgeschichtlicher Darstellung ihres Gesamtaufbaues » (Présentation historique de la construction et du développement des locomotives à vapeur), le professeur Jahn écrit :

« La disposition d’essieu 1B2 ne se justifie pas pour une locomotive à tender séparé…, car pour entrainer une locomotive à cinq essieux, le corps cylindrique de la chaudière n’atteint pas un poids qui justifierait l’installation d’un bogie. Sur une locomotive-tender, par contre, l’arrière de la machine est alourdi par le poids de la réserve de charbon. Comme de plus la machine peut être utilisée en service en marche avant comme en marche arrière, rien ne s’oppose à ce que le bogie soit reporté à l’arrière. Cette disposition libère en plus de l’espace pour installer la chaudière. »

Cette disposition d’essieu présentait en outre l’avantage de pouvoir porter une charge de stock de charbon plus élevée tout en limitant l’incidence de la diminution en cours de route du même stock de charbon sur la charge par essieu accouplé de la machine.

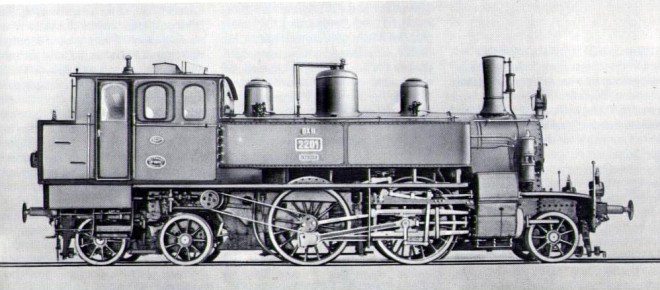

Avec la première mise en service en 1897 d’une locomotive-tender 1’B2’n2 en Bavière, de catégorie D XII, l’on effectuait ainsi une avancée remarquable dans la construction de locomotives-tender pour le service des banlieues et des lignes de courte distance.

Les chemins de fer de Prusse et de Saxe avaient déjà pris livraison deux ans auparavant de locomotives-tender de conception 1’B2’n2. Mais celles-ci étaient d’un point de vue technique nettement moins performantes que la nouvelle machine bavaroise.

Krauss allait livrer 96 exemplaires de machines D XII entre 1897 et 1904 qui étaient initialement prévue pour les lignes se dirigeant de Munich vers la montagne et devaient être stationnées à Munich même. Elles allaient cependant rapidement être dispatchées entre les dépôts de Nuremberg, Lindau et Aschaffenburg principalement.

Leur grande capacité en charbon et en eau ainsi que leurs performances remarquables leur permettait également d’emmener des trains de grandes lignes.

Deux de ces 96 locomotives furent déplacées en 1916 sur les lignes du Palatinat d’où elles rejoignirent ensuite la Sarre en 1921 comme catégorie T5.

Les 94 machines restantes furent intégrées par la DRG comme série 73

0-1 et portèrent les numéros 73 031 à 73 124. Les premières radiations intervinrent dès 1925. Le gros des machines fut mis hors service en deux campagnes en 1931 et 1935. Quelques exemplaires subsistèrent jusqu’en 1948 et furent ferraillés à la suite de la directive de la DB qui commandait de ne conserver que les séries de machines comportant plus de 20 exemplaires.

+-+-+-+-+-+-+-+-+

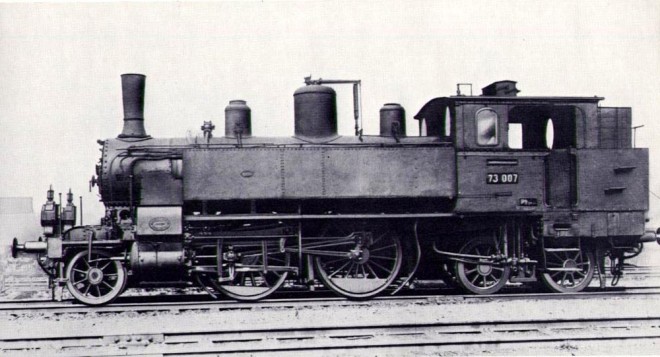

Sur la base des bonnes performances constatées pour les machines bavaroises, le Palatinat passa commande entre 1900 et 1903 de 31 locomotives quasi identiques et en fit sa catégorie P2

II. Ce type de machine était en effet très bien adapté aux lignes du réseau du palatinat (La rive gauche du Rhin). 21 exemplaires furent fabriqués par Krauss, les 10 autres furent confiées à Maffei. (A cette époque, c’étaient deux sociétés indépendantes).

A la différence des machines bavaroises ne portant que des numéros, les locomotives du Palatinat portaient encore des noms sur les flancs des caisses à eau.

La DRG intégra 28 de ces locomotives comme série 73

0 sous les numéros 73 001 à 73 028. Deux locomotives de construction Krauss et une de construction Maffei durent être remises à la Sarre (alors sous administration française). La quasi-totalité des machines palatines était radiée en 1935.

+-+-+-+-+-+-+-+-+

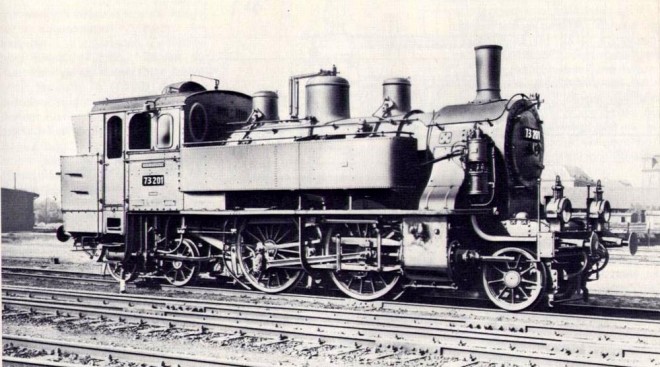

Lors de l’exposition consacrée au jubilé de l’état de Bavière en 1906, Krauss exposa une version à vapeur surchauffée de la D XII, laquelle fut inscrite comme catégorie Pt

2/5H et numérotée 5201. En dehors du surchauffeur, la locomotive se différenciait de la D XII par un plus grand diamètre des cylindres, une chaudière plus haute et une boîte à feu plus profonde.

La machine fut intégrée à la DRG comme série 73

2 (exemplaire unique) sous le numéro 73 201 et fut affectée d’abord au dépôt de Munich puis à celui de Nuremberg où elle fut radiée en 1933. L’abandon de sa construction en série s’explique par le fait que l’application de la surchauffe sur une machine de trop faible masse adhérente n’apportait strictement rien en termes de performances. On était de plus à cette époque passé à des machines à trois essieux accouplés pour ce type de service.

De ce fait, les neuf machines supplémentaires qui allaient être commandées en 1906 faisaient retour à la vapeur saturée et formaient la catégorie Pt

2/5N, que la DRG allait intégrer comme série 73

1 sous les numéros 73 131 à 73 139. Ces machines prirent également le chemin des chantiers de ferraillage entre 1931 et 1935.

+-+-+-+-+-+-+-+-+

Mentionnons enfin la commande effectuée entre 1903 et 1911 par les chemins de fer d’Alsace-Lorraine (EL) pour 37 locomotives sur le modèle des P2

II construites pour le Palatinat. Elles y furent désignées comme D32 puis plus tard comme T5. L’une des machines EL se retrouva à Munich après l’armistice de 1918 et y demeura. La DRG en fit sa machine 73 125.

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des catégories intégrées à la DRG :

Catégorie-----Fabricant-----Année de construction-----Numéros DRG

Bay. D XII-----Krauss---------1897 – 1904-----------------73 031 – 73 124

EL T5---------------------------------------------------------73125

Pfälz. P2II----Krauss----------1900 – 1901----------------73 001 – 73 028

----------------Maffei----------1902 - 1903

Bay. Pt2/5H--Krauss----------1906------------------------73 201

Bay. Pt2/5N--Krauss----------1907------------------------73 131 – 73 139

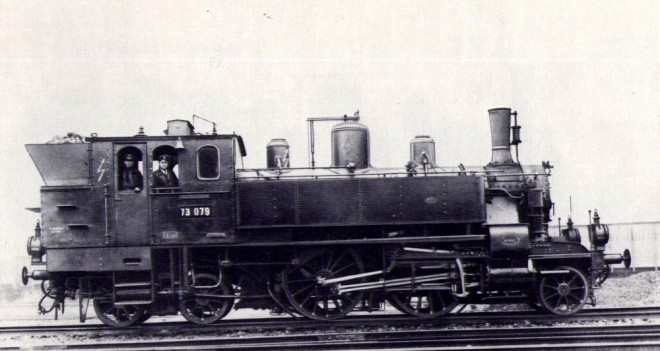

La caractéristique la plus marquante de l’ensemble de ces locomotives était sans conteste la disposition de leur entrainement. En effet, avec le bissel Krauss-Helmholtz à l’avant et le bogie arrière n’encadrant que deux essieux fixés au cadre, la machine présentait le système doté de la plus grande mobilité latérale par rapport à sa longueur totale, sans pour autant être une locomotive articulée. La machine s’inscrivait donc aussi bien en courbe qu’en ligne droite.

La position peu élevée de la chaudière avait amené à l’installation d’une boîte à feu longue et étroite, étroitement insérée entre les tôles du cadre.

La cabine de conduite était également remarquable par son confort : elle était large et fermée. Le cadre en tôles rivetées portait des caisses à eau de conception Krauss d’une contenance conférant une grande autonomie aux locomotives.

Pour le reste, les différentes sous séries différaient très peu les unes des autres. Seule la machine à vapeur surchauffée affichait, nous l’avons vu, un diamètre interne de cylindres plus élevé et une chaudière plus haute. Les machines palatines avaient cependant une cabine de conduite ouverte et des lanternes à gaz.

Ces machines enfin, compte tenu de leur conception, étaient relativement efficaces avec une capacité de traction de 90t à 85 km/h sur le plat. Elles furent cependant définitivement et largement surclassées dès 1906 par les locomotives de catégorie Pt

2/4H (DRG 71

2) que nous avons passées en revue plus haut.

Série 730 Catégorie : 1’B2’ n2

Distribution : Pt25.15

Diamètre des roues motrices : 1640 mm

Vitesse maxi : 90 km/h

Fabricant : Krauss et Maffei

Première mise en service : 1900

Tender : 3,2t de charbon

Nombre total construit : 31

Nombre intégré à la DRG : 28

Numérotation : 73 001 à 73 028

Dates de réforme : 1935

Série 730-1Catégorie : 1’B2’ n2

Distribution : Pt25.15

Diamètre des roues motrices : 1640 mm

Vitesse maxi : 90 km/h

Fabricant : Krauss

Première mise en service : 1897, 1898 et 1900

Tender : 2,3t de charbon (jusqu’à 73 041) puis 3,2t.

Nombre total construit : 96

Nombre intégré à la DRG : 94

Numérotation : 73 031 à 73 124

Dates de réforme : 1948

Série 731Catégorie : 1’B2’ n2

Distribution : Pt25.15

Diamètre des roues motrices : 1640 mm

Vitesse maxi : 90 km/h

Fabricant : Krauss

Première mise en service : 1907

Tender : 3,2t de charbon

Nombre total construit : 9

Nombre intégré à la DRG : 9

Numérotation : 73 131 à 73 139

Dates de réforme : 1935

Série 732Catégorie : 1’B2’ h2

Distribution : Pt25.16

Diamètre des roues motrices : 1640 mm

Vitesse maxi : 90 km/h

Fabricant : Krauss

Première mise en service : 1906

Tender : 3,0t de charbon

Nombre total construit : 1

Nombre intégré à la DRG : 1

Numérotation : 73 201

Dates de réforme : 1933

BR 73 007 (ex pfälz. P2II numéro 95II)(Krauss 4607/1901)

bay. D XII numéro 2201 en livrée bavaroise (Krauss 3500/1897), devenue BR 73 031 à la DRG

BR 73 079 (ex bay. D XII numéro 2250)(Krauss 4327/1900)

BR 73 201 (ex bay. Pt2/5H numéro 5201)(Krauss 5500/1906)

La série 73 a été abondamment reproduite par Märklin/Trix en livrée de la DRG et dans les livrées des chemins de fers bavarois et du Palatinat :

D XII 2230 Trix référence 2430 en livrée bavaroise

P2II « REINHEIM » Märklin 34121 en livrée du Palatinat

BR 73 085 Trix 22002 en livrée DRG